Wie funktioniert ein Kontrastvergleichsautofokus?

Viele Kompaktkameras und spiegellose Systemkameras, aber auch DSLRs im Live-View-Modus stellen mit dem Kontrastvergleichsverfahren scharf. Wie der Phasendetektionsautofokus ist die Fokussierung mit Kontrastvergleich ein TTL-Verfahren; es wird also durch das Objektiv („Through The Lens“) gemessen. Als Sensor dient der Bildwandler selbst.

Die automatische Fokussierung mit Kontrastvergleich ähnelt dem manuellen Scharfstellen des Bildes auf der Mattscheibe einer DSLR: Man dreht den Fokussierring in die Richtung, in der die Schärfe des Bildes zunimmt, und zwar so lange, bis die Schärfe wieder abnimmt und man den Fokussierring zurückdrehen muss, bis der Punkt maximaler Schärfe erreicht ist.

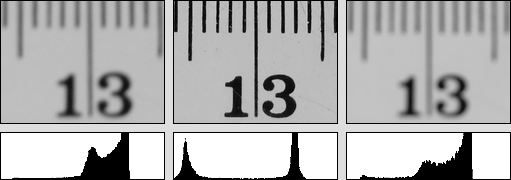

Um dieses Verfahren zu automatisieren, muss man die Schärfe messen, und als Maßstab der Schärfe dient der Mikrokontrast eines Bildausschnitts. Der Sensor wird dazu regelmäßig – meist 30 bis 120 mal pro Sekunde – ausgelesen, wie es ohnehin für die Live-Bild-Anzeige nötig ist. Ein AF-Messfeld besteht dann aus einem rechteckigen Ausschnitt der Sensorpixel, deren Kontrast sich leicht und hinreichend schnell berechnen lässt.

Ein einzelner Kontrastmesswert ist für sich genommen noch nicht aussagekräftig. Weder kann man daraus ablesen, ob man bereits den maximalen Kontrast und damit die maximale Schärfe gefunden hat, noch die Richtung, in der man den Fokus verändern müsste, um Kontrast und Schärfe zu vergrößern. Daher muss der Fokussiermotor zunächst den Fokus probeweise in einer Richtung verstellen, und erst daraus, ob der gemessene Kontrast dabei steigt oder fällt, ergibt sich, ob diese oder die umgekehrte Richtung zum optimalen Fokus führt.

Ist die richtige Richtung einmal bestimmt, wird der Fokus weiter in kleinen Schritten verstellt und dabei jeweils der Kontrast gemessen. Dass der Autofokus die optimale Position erreicht hatte, ergibt sich allerdings erst daraus, dass der Kontrast ab diesem Punkt erneut abfällt. Der Fokussiermotor muss dann wieder zu dieser im Nachhinein als optimal erkannten Position zurückfahren. Bei dieser Vorgehensweise ließe sich der Autofokus durch ein lokales Kontrastmaximum in die Irre führen – obwohl der Kontrast jenseits des gefundenen Maximums wieder abfällt, könnte das eigentlich Maximum noch weiter entfernt sein. Um ganz sicher zu gehen, müsste der Autofokus den gesamten Fokussierbereich durchlaufen, wodurch sich die Fokussierzeit aber verlängern würde.

Probleme und Lösungen

Die enge Rückkopplung von Fokussierung und Kontrastmessung macht dieses Verfahren prinzipiell sehr robust, aber auch langsam. Der Fokussiermotor muss den Verstellweg in kleinsten Schritten durchlaufen, um Veränderungen des Kontrasts präzise zu erfassen, dabei aber eine möglichst hohe Geschwindigkeit erreichen. Die Kontrastmessung muss mit diesem Tempo Schritt halten – der Sensor muss sich möglichst schnell auslesen lassen und auch die interne Datenverarbeitung für den eigentlichen Kontrastvergleich darf nicht zum Hemmschuh werden.

Aber auch wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, kann ein niedriger Kontrast die Scharfeinstellung erschweren. Manche Motive weisen von sich aus schon keine kontrastreichen Strukturen auf, und wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind, überlagert Rauschen die zum Ausgleich verstärkten Sensorsignale und mindern den Kontrast. In beiden Fällen zeichnet sich das Kontrastmaximum nicht immer klar und eindeutig ab, und der Autofokus muss den Fokussiermotor mehrmals hin und her fahren lassen, bevor das Maximum bestimmt werden kann. Im ungünstigsten Fall kommt es entweder zu Fokussierfehlern oder der Autofokus zeigt an, dass keine sichere Scharfeinstellung möglich ist. Abhilfe gegen einen unzureichenden Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen kann ein AF-Hilfslicht schaffen, das jedoch nur auf kurze Distanz hell genug ist.

Pro und Contra

Damit eine Kamera überhaupt nach dem Kontrastvergleichsverfahren fokussiert werden kann, muss sie Live-Bilder aus dem Sensor auslesen können. Dazu sind neben CMOS-Sensoren auch CCDs nach dem Interline-Transfer-Bauprinzip geeignet. Spiegelreflexkameras können nur bei hochgeklapptem Rückschwingspiegel nach dem Kontrastvergleichsverfahren scharf stellen, da der Strahlengang zum Sensor sonst blockiert ist. Gegenüber einer Phasendetektion mit separatem AF-Sensor, wie sie bei DSLRs üblich ist, bietet der Autofokus mit Kontrastvergleich einige Vorteile:

- Da der Bildwandler selbst als AF-Sensor dient, ist keine Justage nötig, um den Autofokus zu kalibrieren; der Kontrastvergleich ist also ein sehr robustes Verfahren.

- Das Verfahren kann im Unterschied zum Phasendetektionsprinzip nicht durch regelmäßige Muster in die Irre geführt werden, da auch deren Kontrast erst bei einer perfekten Fokussierung seinen höchsten Wert erreicht.

- Die Kamera kann gleichzeitig mit der Fokussierung ein Live-Bild anzeigen.

- Der Sensor kann völlig frei in AF-Messfelder unterschiedlicher Zahl und Größe aufgeteilt werden; dabei ist die gesamte Sensorfläche bis zum Rand hin nutzbar.

Diesen Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile gegenüber:

- Für eine präzise Fokussierung muss der Fokussiermotor in kleinen Schritten bewegt werden, was die Scharfstellung verlangsamt. Schlechte Lichtverhältnisse oder kontrastarme Motive verlangsamen den Autofokus noch weiter.

- Anders als das Phasendetektionsverfahren kann ein Autofokus nach dem Kontrastvergleichsverfahren nicht schon anhand einer einzigen Messung abschätzen, wo die optimale Fokusposition liegt. Selbst wenn das Objektiv bereits fast perfekt fokussiert ist, muss der Fokus dennoch über eine größere Strecke verschoben werden, damit ein Kontrastvergleich möglich ist; dies erschwert eine Nachführmessung beweglicher Motive.

- Der Bildwandler verbraucht mehr Strom als ein dedizierter AF-Sensor; zusammen mit den längeren Verstellwegen des Fokussiermotors verkürzt dies die Batterielaufzeit.

Aktuelle spiegellose Systemkameras verwenden durchweg Sensoren mit integrierten Phasendetektionspixeln, die eine Phasendetektion mit dem Bildwandler ermöglichen. Das bietet teilweise ähnliche Vorteile wie die Fokussierung mit einem Kontrastvergleich, weshalb die Bedeutung dieses Verfahrens zurückgegangen ist; zumindest für eine feine Abstimmung der Fokussierung wird es aber weiterhin parallel zur Phasendetektion genutzt.