Warum gibt es (noch immer) Abbildungsfehler?

Fehler können einem unterlaufen, so denkt man, aber man sollte sie sich nicht zur Gewohnheit machen. Wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, lernt man daraus und vermeidet ihn in der Zukunft. Wie kann es da sein, dass es nach Jahrhunderten des Fortschritts in der optischen Entwicklung noch immer Objektive mit Abbildungsfehlern gibt? Denn machen wir uns nichts vor: Jedes aktuell auf dem Markt befindliche Objektiv, und koste es ein paar tausend Euro und mehr, weist Abbildungsfehler auf. Manche mehr, andere weniger, aber völlig fehlerfrei ist keines.

Das, was man in der Optik als Abbildungsfehler bezeichnet, sind keine Fehler im üblichen Sinn. Sie bedeuten nicht, dass jemand etwas falsch gemacht hätte. Die fortdauernde Existenz von Abbildungsfehlern weist vielmehr darauf hin, dass die Physik kein „Wünsch Dir was“ und die Objektiventwicklung bis heute ein zäher Kampf gegen unnachgiebige Naturgesetze ist.

Ein ideales Objektiv würde das Licht so bündeln, dass sich alles Licht vom selben Punkt des Motivs hinter dem Objektiv in einem Punkt in der Bildebene auf dem Sensor trifft – unabhängig davon, welchen Weg es durch Objektiv geht, in welchem Winkel es darauf trifft und welche Wellenlänge es hat. Eine reale sphärische Sammellinse erzeugt zwar ein erkennbares Bild, aber sie verfehlt dieses Ideal deutlich. Licht, das am Rand auf die Linse trifft, wird stärker gebrochen als solches, das nahe der optischen Achse auftrifft, der Winkel spielt eine Rolle und die Wellenlänge ebenfalls – blaues Licht wird stärker gebrochen als grünes und dieses wiederum stärker als rotes Licht. Der Abbildungsmaßstab ist nicht im ganzen Bild einheitlich; am Rande ist er größer oder kleiner als in der Bildmitte, was zu einer kissenförmigen beziehungsweise tonnenförmigen Verzeichnung führt. Zudem entsteht das Bild nicht in einer planen Ebene, sondern die Bildebene ist gewölbt. All das hat nichts mit irgendwelchen Mängeln der Linse zu tun, sondern ist das Verhalten, das eine perfekt sphärische Linse nach den Gesetzen der Optik zeigen muss. Dass uns ein anderes Verhalten lieber wäre, ist unser Problem.

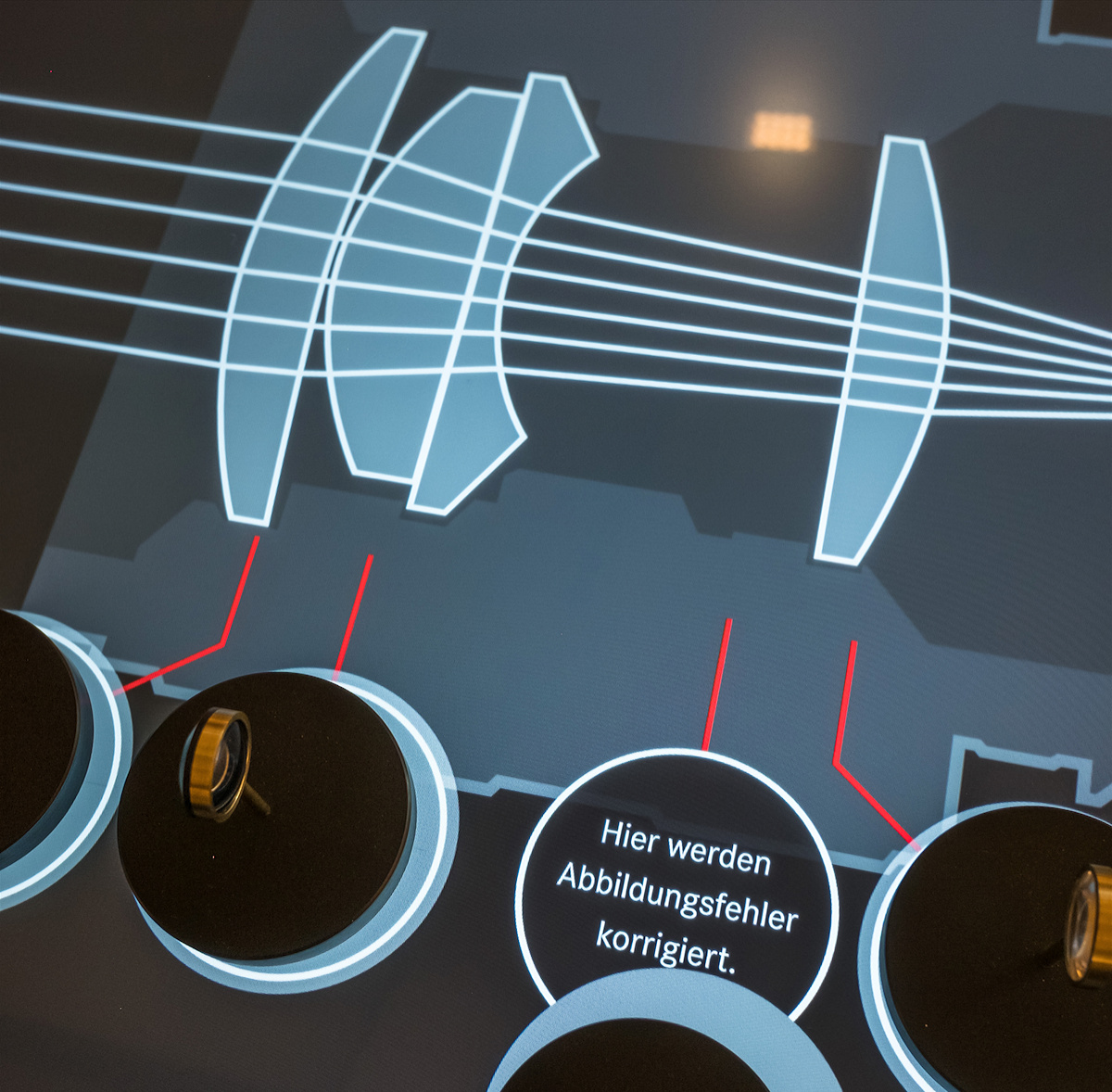

Wegen dieser unvermeidlichen Abweichungen vom Ideal sind alle in der Praxis verwendeten Objektivkonstruktionen mehrlinsig: Jede einzelne Linse erzeugt zwar alle bekannten Abbildungsfehler, aber die Aberrationen einer Linse werden teilweise durch gegensinnige Abweichungen einer anderen Linse aufgehoben, so dass das Objektiv insgesamt schärfer und farbfehlerfreier abbildet als eine seiner Komponenten.

Beispielsweise kombiniert man eine Sammel- und eine Zerstreuungslinse zu einem sogenannten Achromaten: Die Sammellinse fächert die unterschiedlichen Wellenlängen wie ein Prisma zu einem Spektrum auf, was man als Dispersion bezeichnet, während sie die Zerstreuungslinse wieder zusammenführt. Wenn die Zerstreuungslinse aus einer anderen Glassorte mit einer stärkeren Dispersion besteht, kann man ihr eine geringere Krümmung und daher geringere Brechkraft geben, womit die Wirkung der Sammellinse überwiegt und am Ende immer noch ein Bild entsteht. Die Farbfehler sind allerdings geringer, denn zumindest zwei Wellenlängen werden nun im selben Maße gebrochen; die Wellenlängen dazwischen weichen aber immer noch vom Ideal ab. Mehrlinsige Konstruktionen, die für drei Wellenlängen ein identisches Verhalten erzwingen, nennt man Apochromaten.

Zum Instrumentarium des Objektiventwicklers gehören auch Glassorten mit anomaler Dispersion (so dass rotes Licht stärker gebrochen wird als grünes und blaues), asphärisch geschliffene Linsen, deren Oberfläche von der Kugelform abweichen, und diffraktive Elemente, die das Licht durch die Beugung statt der Lichtbrechung bündeln. Nicht zuletzt spielt die Zahl der Elemente eine Rolle: Eine höhere Korrektur der Abbildungsfehler erfordert meist zusätzliche Linsen, wobei diese aber eigene Probleme schaffen können. Eine vollständige Korrektur aller Abbildungsfehler eines Linsenobjektivs ist nicht möglich, selbst wenn die Kosten der Ausgangsmaterialien und die ihrer Bearbeitung keine Rolle spielten. Daher bleibt es eine sinnvolle Option, einige Abbildungsfehler im Nachhinein digital zu beheben, was aber nur für bestimmte Fehlertypen möglich ist.