Was unterscheidet FSI- und BSI-Sensoren?

FSI steht für Front Side Illumination (frontseitige Belichtung) und BSI für Back Side Illumination (rückwärtige Belichtung); diese Abkürzungen zeigen also an, von welcher Seite das Licht auf den Sensorchip trifft. Aber was ist überhaupt die Vorder- und Rückseite eines Chips?

Zur Herstellung eines Chips wird zunächst aus geschmolzenem Silizium ein monokristalliner Ingot (Barren) gezüchtet, ein Kristall mit einem einheitlichen, lückenlosen Kristallgitter. Ein solcher Ingot sieht wie eine Wurst aus, und wie eine Wurst wird er im nächsten Schritt in dünne Scheiben geschnitten, die sogenannten Wafer (Oblaten). Aus jedem Wafer entstehen dann mehrere Chips.

In einem fotolithografischen Verfahren werden Masken auf dem Wafer aufgetragen, und an den nicht durch die Masken geschützten Stellen können dann Schichten des Wafers weggeätzt, neues Material aufgebracht oder der Kristall mit Fremdatomen dotiert werden. Auf diese Weise entstehen die elektronischen Komponenten des Chips auf der Vorderseite des Wafers. Der darunter liegende Teil des Siliziumkristalls hat keine elektronische Funktion, sondern ist nur das Fundament, das den Chip zusammenhält.

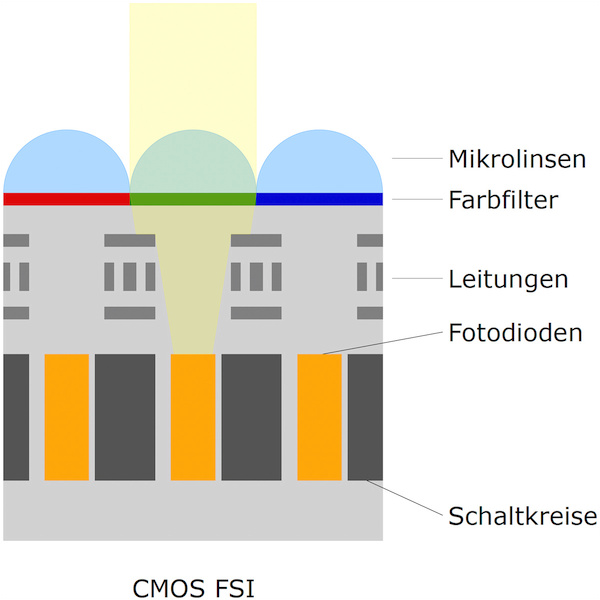

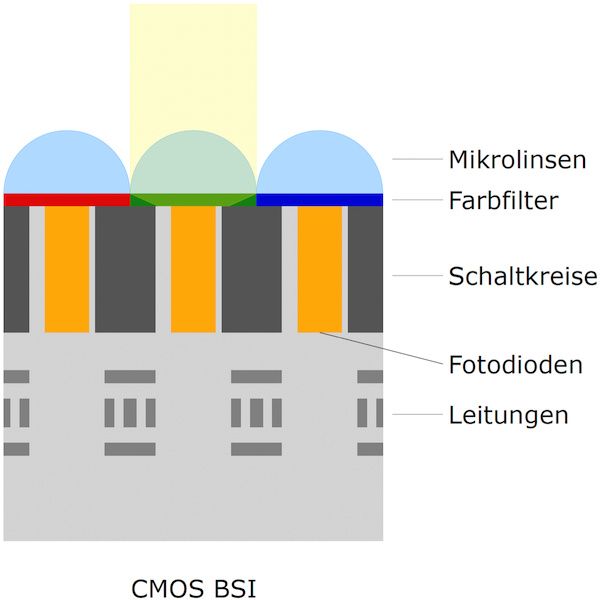

Um die Pixel eines Sensorchips steuern und auslesen zu können, sind darüber hinaus elektrische Leitungen nötig, die zwischen den Pixeln auf den Chip aufgebracht werden. Bei einem FSI-Sensor mit frontseitiger Belichtung liegen die lichtempfindlichen Fotodioden der Pixel unter der Verdrahtung und werden von den Leitungen teilweise verschattet. Insbesondere wenn das Pixelraster eng und die Pixel entsprechend klein sind, ist es ein wenig so, als stünde man in einer Straßenschlucht zwischen Hochhäusern und könnte beim Blick nach oben nur einen kleinen Teil des Himmels sehen. Für die einzelnen Fotodioden ist die Situation ähnlich: In flachem Winkel einfallendes Licht erreicht sie gar nicht mehr, und besonders lichtstarke Objektive bringen keinen Vorteil, weil die Fotodioden deren große Austrittspupille nicht vollständig sehen können.

Dieser Effekt lässt sich abmildern, indem man das oft verwendete Aluminium als Verdrahtungsmaterial durch das leitfähigere Kupfer ersetzt – Kupferleitungen können dünner dimensioniert werden und schirmen das Licht dann nicht mehr so stark ab. Eine radikalere Lösung besteht darin, den Schichtaufbau umzukehren und die Verdrahtung hinter die Pixel zu verlegen.

Am Herstellungsprozess ändert man dazu erst einmal nichts; vielmehr dreht man den Chip erst am Ende um, so dass er von seiner Rückseite belichtet werden kann, auf der keine Verdrahtung im Wege ist. Das jedenfalls ist das Prinzip, aber ganz so einfach würde es noch nicht funktionieren. Das Licht müsste dann nämlich erst das Substrat unter (und nun, da man den Chip umgedreht hat, über) den Fotodioden durchdringen, bevor es diese erreicht. Deshalb wird die Rückseite eines BSI-Chips abgeschliffen, was seine Lichtempfindlichkeit deutlich verbessert.

Die Herstellung so dünner Chips, mit der Sony 2009 begann, ist aufwendiger und war ursprünglich auch teurer, weshalb diese Technologie zunächst nur für kleine Sensoren mit einer Fläche von 6,1 mm × 4,6 mm genutzt wurde. Deren proportional ebenfalls kleineren Pixel (1,7 µm) profitierten auch am stärksten von der BSI-Bauform, in der die Fotodioden mehr Licht sammeln konnten. 2014 brachte Samsung dann den ersten APS-C-Sensor in BSI-Technologie auf den Markt, und inzwischen gibt es BSI-Sensoren auch im Kleinbild- und Mittelformat.

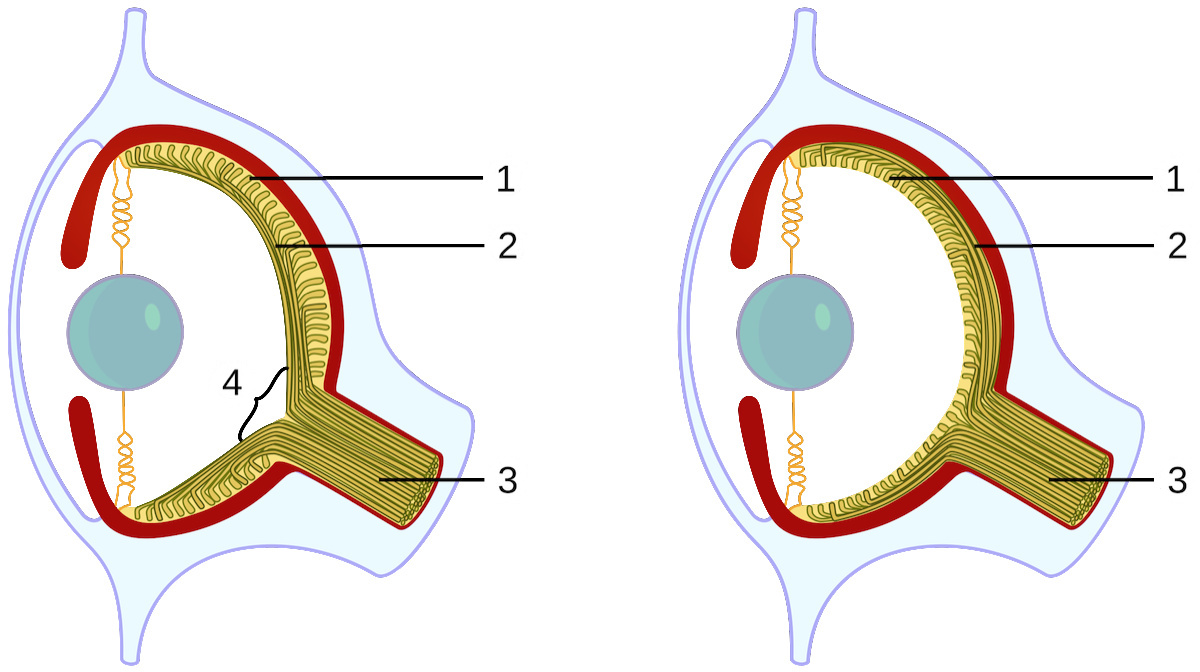

Übrigens gibt es FSI- und BSI-Konstruktionen nicht nur in der Technik, sondern auch in der Biologie. Das Auge des Menschen – und aller anderen Wirbeltiere – registriert das durch die Linse fallende Licht mit Fotorezeptorzellen in der Netzhaut, wobei die Nervenbahnen, die sie mit dem Gehirn verbinden, oberhalb von ihnen verlaufen. Das Wirbeltierauge ist also vom FSI-Typ. Eine Folge dieser Konstruktion ist der sogenannte Blinde Fleck: An der Stelle der Netzhaut, an der die gebündelten Sehbahnen das Auge verlassen, ist kein Platz für Fotorezeptoren, so dass wir diesen Teil des von der Linse erzeugten Bildes nicht sehen können (was aber vom Gehirn überspielt wird).

Das Auge des Oktopus hat sich, unabhängig davon, im Laufe der Evolution ganz ähnlich entwickelt, nur ist es eine BSI-Konstruktion – seine Nervenbahnen liegen unter den Fotorezeptorzellen.