Kunst vs. KI: Was sich hinter den Bildern verbirgt

mjh, 6. August 2025, 08:00 Uhr

Die von KI-Modellen generierten Bilder wurden in den letzten Jahren immer realistischer und können auch als Kunstwerke durchaus beeindrucken – oberflächlich betrachtet. Nur steckt letztendlich nichts dahinter. Andererseits: Was steckt hinter den Bildern echter Künstler?

Natürlich wird sich jemand, der sich viel Mühe mit einem Prompt gegeben hat, durchaus etwas dabei gedacht haben. Man kann die generative KI als künstlerisches Medium nutzen – ein naheliegender Ansatz, wenn man nicht malen kann (guilty as charged). Die künstlerische Aussage wäre dann durch das Prompting entstanden. Aber dass die KI genau das Bild produziert, das einem vorgeschwebt hatte, dürfte doch eine seltene Ausnahme sein. Am Ende muss man sich mit einem Kompromiss bescheiden, und große Kunst wird auf diesem Wege nur selten entstehen.

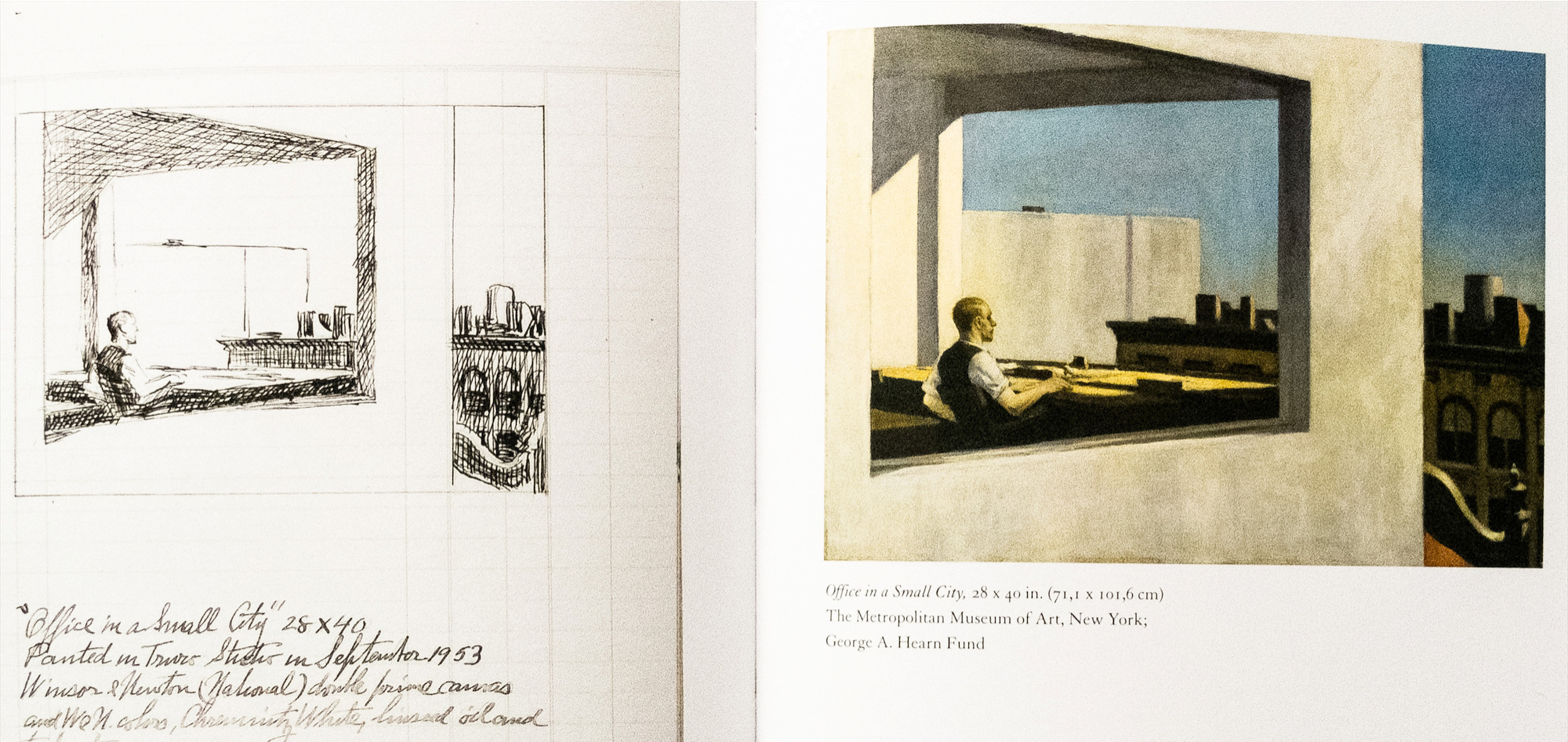

Was aber sehen wir in den Werken von Künstlern, deren Bilder nicht rein dekorativ sind? Das Bild ist dann nur die Oberfläche, hinter der sich eine vom Maler geschaffene Welt zeigt. Wenn ich zum Beispiel die Bilder Edward Hoppers (1882–1967) betrachte, stellt sich zwanglos eine Vorstellung davon ein, wer die abgebildeten Menschen sind, was für ein Leben sie führen und was sie denken und empfinden. Das gilt für den Mann in seinem Büro mit den ungewöhnlich großen Fenstern (Office in a Small City) – ich habe in ihm immer einen Architekten gesehen – ebenso wie für die Platzanweiserin im Kino (New York Movie House, 1939) oder die Frau, die gerade ihren Buick geparkt und ein Motel-Zimmer bezogen hat (Western Motel, 1957) – hat sie vielleicht gerade ihren Mann verlassen und sinnt nun darüber nach, wie es weitergeht? Das heißt nicht, dass meine Vorstellungen deckungsgleich mit denen des Malers wären; entscheidend ist, dass Hoppers Bilder solche Vorstellungen evozieren. Wenn man zu zweit davor steht, wird man sich vermutlich eher über die Menschen in diesen Szenen unterhalten als über die Maltechnik.

Ganz anders funktionieren die Bilder Edvard Munchs (1863–1944): Wenn sie Geschichten erzählen, dann sind diese kurz; ihr Thema sind vielmehr archetypische Situationen und Beziehungen und die Gefühle der darin Verwickelten. In Munchs Eifersucht (die Lithographie oben ist eine von Dutzenden Varianten, in denen er sich über die Jahre immer wieder an diesem Thema abgearbeitet hat) kann man den Eifersüchtigen mit Munchs Freund Stanisław Przybyszewski identifizieren und das Paar im Hintergrund mit Dagny Juel und Munch selbst, aber das ergäbe allenfalls Material für Klatschgeschichten (tatsächlich hatte Dagny Juel Przybyszewski geheiratet, führte aber eine offene Beziehung, die auch Munch einschloss). Zum Verständnis des Bildes trägt es nichts bei, und es hält die Betrachter auch nicht davon ab, sich selbst, je nach der eigenen Lebenssituation, in einer der drei Personen wiederzuerkennen.

Aber wieviele Gedanken machen wir uns überhaupt noch, wenn wir solche Gemälde betrachten? Als Munch 1892 in Berlin ausstellte, führte das noch zu einem Skandal, dem Fall Munch, der die deutsche Kunstwelt in Liebhaber und Verächter seines Werks spaltete. Heute sind seine einst verstörenden Bilder existentieller Ängste wie Der Schrei oder Angst längst zu bloßen Chiffren herabgesunken; sie dienen der Illustration von Befindlichkeiten oder hängen als Poster im Wohnzimmer.

Es hat den Anschein, dass sich die Bilder abnutzen und ihre Wirkung mit der Zeit nachlässt. Sie verlieren ihre inhaltliche Tiefendimension und zurück bleibt nur noch eine dekorative Oberfläche. Tatsächlich sind es jedoch die Betrachter, die langsam abstumpfen und aufhören, sich mit den Bildern auseinanderzusetzen. Manchmal braucht es eine Ausstellung, die solche Werke in neuen Zusammenhängen präsentiert und so dazu inspiriert, sich mit einem frischen Blick neu mit ihnen auseinanderzusetzen. Wie aktuell zum Beispiel die Ausstellung Rendezvous der Träume in der Hamburger Kunsthalle, die die Verwandtschaft des Surrealismus mit der deutschen Romantik aufzeigt.

Die surrealistische Kunst hat einen spröderen Charme als der Realismus Hoppers oder der Expressionismus Munchs. Zumindest manche Werke Dalís (1904–1989) und Magrittes (1898–1967) sind zwar ebenfalls in Posterform zu Versatzstücken bürgerlicher Wohnkultur geworden – anderen herausragenden Vertretern des Surrealismus wie Max Ernst war das nicht vergönnt –, aber das könnte eben gerade daran liegen, dass sich von Anfang an nur wenige auf das intellektuelle Vexierspiel einlassen mochten, das ihre Interpretation erfordert hätte, und die Bilder andererseits schon oberflächlich betrachtet attraktiv genug erschienen. Oder einfach kurios – man muss ja nicht alles verstehen …

Aber dann war da die Sache mit der Pfeife: Enigmatisch Der Verrat der Bilder (1929) betitelt zeigt René Magrittes Gemälde eine Pfeife und darunter den Schriftzug „Ceci n’est pas une pipe“ („Dies ist keine Pfeife“). Der vermeintliche Widerspruch verlangte dann doch nach einer Erklärung, die sich Magritte schließlich auch abnötigen ließ: Wir sähen ja keine Pfeife, sondern nur deren Bild, weshalb „Dies ist eine Pfeife“ gelogen wäre. Dabei ergibt diese Erklärung gar keinen Sinn. Bildunterschriften beziehen sich schließlich fast immer auf den Inhalt des Bildes statt auf das Bild selbst. Wer beanstandet, dass unter einem Foto von René Magritte „René Magritte“ steht, obwohl es da ja nur ein Foto gibt und nicht den Menschen René Magritte, hätte nicht verstanden, wie Bildunterschriften funktionieren.

Andererseits kann man bezweifeln, dass „Ceci n’est pas une pipe“ überhaupt eine Bildunterschrift ist. Schließlich steht der Text nicht darunter, sondern ist selbst Teil des Bildes. Magrittes Gemälde enthält zwei Motive, eine Pfeife und einen Schriftzug, die zunächst einmal beziehungslos untereinander stehen, und wir müssen erst herausfinden, ob es nicht doch einen Zusammenhang zwischen ihnen gibt und welcher es dann wäre. Die Dadaisten, in mancher Hinsicht Vorläufer der Surrealisten, hatten viel mit Collagen gearbeitet und beispielsweise auch ausgeschnittene Zeitungsüberschriften verwendet, oft ohne offensichtlichen Bezug zu den übrigen Elementen des Bildes. Die Kombination unzusammenhängender Elemente wurde schließlich zu einer für den Surrealismus charakteristischen Methode, auch losgelöst von der Technik der Collage.

Nichts zwingt uns daher, den Text auf die Pfeife (oder deren Bild) zu beziehen. Das Demonstrativpronomen „ceci“ („dies“) würde in der gesprochenen Sprache gewöhnlich von einer Zeigegeste begleitet, die klarstellt, wovon die Rede ist. In der geschriebenen Sprache bezieht es sich auf was immer zuletzt erwähnt wurde. Aber hier gibt es ja weder einen Fingerzeig noch einen vorangehenden Text, so dass der Bezug unbestimmt bleibt. Die Annahme, dass sich „ceci“ auf das Bild der Pfeife bezöge, wäre willkürlich. Wer sollte denn überhaupt diese Aussage gemacht haben, und hatte derjenige dabei die abgebildete Pfeife vor Augen? Wir wissen es nicht und können es nicht herausfinden, und so kommt eine tiefergehende Bildinterpretation lediglich zu dem Ergebnis, dass es auf die Fragen, die sich dem Betrachter stellen, keine eindeutigen und endgültigen Antworten gibt. Wie ich schon in „Was ist Kunst?“ geschrieben habe, können Kunstwerke zwar wie Rätsel zum Nachdenken bringen, aber anders als Rätsel haben sie keine vorgegebene Lösung. Und während ein Rätsel seinen Reiz verliert, wenn man es erst einmal gelöst hat, bleibt das Kunstwerk eine Herausforderung, der man sich immer wieder neu stellen kann.

Ein Jahr nach Der Verrat der Bilder entstand Magrittes Gemälde Der Schlüssel der Träume (La clef des songes), seinem Titel und dem Anschein nach eine Seite aus einem Buch zur Traumdeutung. Darin sind sechs Bildern ihre vermeintlichen Bedeutungen zugeordnet: Unter einem Hut steht beispielsweise „la Neige“ („der Schnee“), unter einem Schuh „la Lune“ („der Mond“) und unter einem Glas „l’Orage“ („der Sturm“). Die Zusammenstellung von Bild und Text erscheint willkürlich, so als wollte sich der Maler über den Betrachter lustig machen, der sich einfache Schlüssel zur Deutung der Bilder erhofft.

Auch andere Gemälde Magrittes zielen offenbar darauf ab, Interpretationsversuche des Betrachters zu frustrieren. La condition humaine (1933) zeigt eine Staffelei vor einem Fenster, durch das wir eine Wiese mit einem Wald im Hintergrund sehen. Das offenbar gerade fertiggestellte Bild auf der Staffelei scheint exakt den Teil der Landschaft zu zeigen, den die Leinwand verdeckt – die Wiese, ein Weg und die Wolken setzen sich auf der Leinwand präzise fort, und dort sehen wir auch einen allein stehenden Baum. Aber können wir uns dieser naiven Interpretation sicher sein? Schließlich könnte die Landschaft auch ganz anders aussehen; vielleicht ist der Baum der Fantasie des Malers entsprungen, während sich dort in Wirklichkeit ein Teich oder ein Haus befindet. Aber selbst dieser skeptische Interpretationsversuch führt in die Irre, denn schließlich ist das Ganze ein Gemälde, der Ausblick durch das Fenster ebenso wie das Bild auf der Staffelei. Es gibt hier keine Realität, die wir entdecken würden, könnten wir nur die Staffelei beiseite räumen. Die Fragen nach dem Inhalt des Bildes führen letztendlich wieder zum Bild zurück, womit wir den tieferen Sinn erst auf einer Metaebene finden: So wie uns ein Heckenlabyrinth in einem Park nirgendwohin führt, der mehrmals scheiternde Versuch, seinen Ausgang zu finden, aber trotzdem Vergnügen bereitet, kann der intellektuelle Kunstliebhaber auch an der mehrfachen Vereitelung seiner Interpretationsbemühungen Gefallen finden – und gewinnt dabei noch Erkenntnisse über die Beziehung von Bildern zu ihrem Gegenstand. So etwas müsste eine KI erst einmal schaffen!