Wann, wie und warum wurde die Fotografie erfunden?

mjh, 27. August 2025, 08:00 Uhr

Wenn es um die Erfindung der Fotografie geht, denkt man an Joseph Nicéphore Niépce, William Fox Talbot und Louis Daguerre, deren erste Fotos 1826, 1835 beziehungsweise 1839 entstanden. Dabei lag die Idee der Fotografie schon viel länger in der Luft, und manche dazu nötigen Geräte waren schon weit früher erfunden worden.

Wie erfindet man überhaupt etwas, das es noch gar nicht gibt (und anderes lohnt es sich ja nicht, zu erfinden)? Zuerst muss man die Idee haben, dass es so etwas geben könnte. Manche Erfindungen waren zwar Zufallsprodukte und fielen den Erfindern ohne (oder mit einer ganz anderen) Absicht in den Schoß, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die bloße und meist noch vage Idee der konkreten Umsetzung vorausgeht – nicht selten Tausende von Jahren. So werden schon in der Steinzeit Menschen den Vögeln nachgeschaut und dabei gedacht haben, sie könnten sich doch Flügel bauen und sich damit in die Luft erheben. Vor Otto Lilienthals erstem Flug 1891 waren dann aber alle solchen Versuche gescheitert.

Die Idee der Fotografie ist ebenfalls viel älter als ihre erstmalige Realisierung im 19. Jahrhundert, und auch manche Geräte, die wir mit der Fotografie verbinden, wurden schon früher erfunden. Was hat es beispielsweise mit diesem Bild des französischen Malers Charles-Amédée-Philippe van Loo (1719–1795) auf sich? Drei Geschwister scheinen sich für ein Selfie vor der Kamera in Positur zu stellen, nur stammt das Gemälde von 1764, aus einer Zeit lange vor der Erfindung der Fotografie. Haben wir hier etwa zeitreisende Fotografen ertappt?

Einige Jahrzehnte war van Loos Gemälde unter dem irreführenden Titel The Magic Lantern ausgestellt gewesen, aber der Holzkasten mit dem Objektiv ist keine Laterna magica (also eine Art Diaprojektor, wie er schon seit dem 17. Jahrhundert gebräuchlich war), sondern wirklich eine Kamera – eine Camera obscura nämlich. Die Camera obscura ist noch viel älter als die Laterna magica und sie führt uns zum Ursprung der Fotografie als Idee. (Da die Erfindung des Diaprojektors der des Diafilms weit vorausging, musste man sich seine Dias übrigens mehr als zweihundert Jahre lang selbst malen.)

Schon früh hatten die Menschen erkannt, dass das Licht auch ohne unser Zutun Bilder erzeugen kann. Der einfachste Fall einer solchen optischen Abbildung ist der Schattenwurf, der die Kontur des schattenwerfenden Objekts bewahrt. Schenkt man einer im Ursprung wohl griechischen Legende Glauben, geht diese Art der Abbildung sogar der Malerei voraus. Plinius der Ältere erzählte im 1. Jahrhundert, Kora, die Tochter des korinthischen Töpfers Butades, hätte den Schattens ihres Liebsten nachgezeichnet, um während seiner Abwesenheit eine Erinnerung an ihn zu haben, und ihr Vater hätte nach diesem Bild eine Tonfigur modelliert. So hätten Tochter und Vater erst die Malerei und dann die Bildhauerei erfunden – um 600 v. u. Z. soll das gewesen sein. Tatsächlich ist die bildende Kunst natürlich viel älter, und die frühesten bekannten Höhlenbilder der Altsteinzeit scheinen aus dem Gedächtnis gemalt zu sein. So geht die Malerei wohl doch allen Vorformen der Fotografie voraus.

Um über simple Umrisse hinaus weitere Details abzubilden, genügt bereits eine dunkle Kammer (lateinisch Camera obscura) mit einem Loch in der Wand, denn auf der gegenüberliegenden Wand erscheint dann ein Bild der Außenwelt – seitenverkehrt, auf dem Kopf stehend und recht dunkel, denn für eine scharfe Abbildung muss das Loch möglichst klein sein, lässt dann aber nur wenig Licht hindurch. Aristoteles (384–322 v. u. Z.) kannte zumindest das Prinzip, denn er hatte beobachtet, dass kleine Löcher im Blätterdach eines Baumes Bilder der runden Sonne auf dem Boden erzeugen und bei einer Sonnenfinsternis auch deren Bedeckung durch den Mond zeigen. Auf jeden Fall wird die Camera obscura in den Problemata physica erwähnt, einem fälschlich Aristoteles zugeschriebenen Werk aus dem dritten Jahrhundert v. u. Z., dessen Text wir nur dank einer arabischen Übersetzung kennen; das griechische Original ging verloren.

In der arabischen Welt wurden wissenschaftliche und philosophische Werke der Griechen übersetzt, ihre Erkenntnisse aber auch weiterentwickelt. Alhazen gab in seinem Kitāb al-Manāzir (Schatz der Optik), erschienen 1021 in Kairo, erstmals eine weitgehend korrekte Darlegung der Strahlenoptik und beschrieb unter anderem das Funktionsprinzip der Camera obscura. Alhazen hatte bereits die Grundlagen der Lichtbrechung verstanden und gilt als Erfinder der Lupe, aber den nächsten logischen Schritt in der Kameraentwicklung, das Loch als primitive Optik durch eine weit lichtstärkere Sammellinse zu ersetzen, ging er noch nicht. Das geschah erst im 16. Jahrhundert in Europa. Die Camera obscura mit Linsenoptik avancierte dann bald zum populären Zeichenhilfsmittel; auch Goethe nutzte auf Reisen eine solche tragbare Camera.

Damit zum Foto auch die grafie kommt, ohne dass man das optische Bild selbst abzeichnet, müssen die Bilder der Camera obscura auf irgendeine Weise dauerhaft festgehalten werden. Erst die Lösung dieser Aufgabe war die eigentliche Erfindung der Fotografie. Der Lichteinfall musste dazu einen Bildträger auf physikalischem (wie bei Niépce) oder chemischem Weg (wie bei Talbot und Daguerre) verändern, aber danach waren alle weiteren Veränderungen zu unterbinden, damit man das fertige Bild gefahrlos dem Licht aussetzen konnte. Dass Silbersalze unter Lichteinfluss zu metallischem Silber reduziert werden, war schon länger bekannt, aber erst wenn man das danach verbliebene Silbersalz in einem Fixierbad entfernte, entstand ein lichtbeständiges Bild.

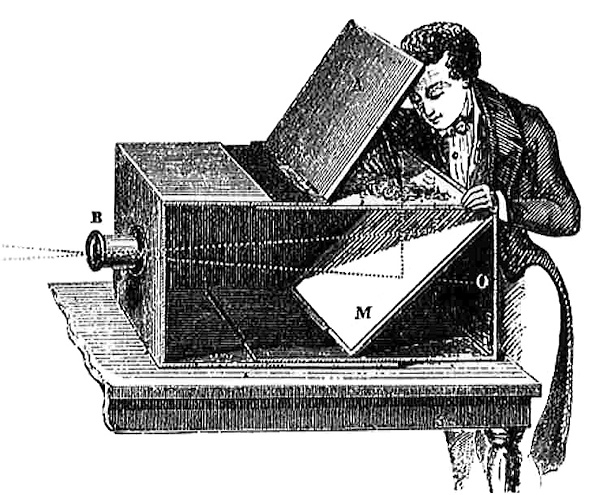

Während sich aus der Camera obscura die Fotokamera entwickelte, war sie in ihrer ursprünglichen Funktion als Zeichenhilfsmittel durch die Camera lucida abgelöst worden. Diese erzeugte ein helles, seitenrichtiges und aufrecht stehendes Bild der abzubildenden Szene, das sich dem Bild des Papiers oder sonstigen Malgrunds überlagerte; man musste die Motive bloß noch nachzeichnen, wobei die korrekte Ausrichtung des Geräts allerdings heikel war und einige Übung erforderte. Das Prisma als Optik einer Camera lucida erzeugte ein virtuelles Bild; man konnte es betrachten, aber es ließ sich nicht mit einer Silberhalogenidemulsion auffangen. Dazu war ein reelles Bild nötig, wie es nur die Camera obscura erzeugte. William Fox Talbot, der sich 1833 auf seiner Hochzeitsreise nach Italien mit einer Camera lucida abgeplagt hatte, motivierte gerade diese Erfahrung, die Fotografie zu erfinden, die solche Hilfsmittel überflüssig machte. Sein Negativ-Positiv-Prozess erlaubte eine beliebige Vervielfältigung seitenrichtiger Bilder, worin er der Daguerreotypie voraus war; diese bot allerdings eine überlegene Bildqualität. Dass die Daguerreotypie nicht problemlos vervielfältigbare Unikate erzeugte, war technisch gesehen ein Nachteil, steigerte jedoch den Wert der Bilder. Die frühe Fotografie wurde daher von der Daguerreotypie dominiert, wozu auch beigetragen hatte, dass der französische Staat die Rechte daran aufgekauft, das Verfahren veröffentlicht und dessen unentgeltliche Nutzung weltweit freigegeben hatte. Später setzten sich jedoch Negativ-Positiv-Verfahren durch, bei denen zunächst auf einer Fotoplatte oder Film ein Negativ erzeugt wurde, dessen (vergrößerte) Kopie auf Fotopapier dann ein positives Bild ergab.

Der Traum vom Fotografieren

Die Erfindung der Fotografie in den 20er oder 30er Jahren des 19. Jahrhunderts begründete eine neue Epoche unserer visuellen Welt – einerseits. Andererseits war es als Erfüllung eines lang gehegten Traums damals nur ein kleiner Schritt von der Idee zur Realität. Auch Otto Lilienthals erstes funktionierendes Fluggerät war einerseits eine Sensation gewesen, hatte aber andererseits genau dem entsprochen, was man sich seit Jahrtausenden vorgestellt hatte: Der Mensch baut sich Flügel und schwingt sich in die Luft (oder gleitet von einem Hügel herunter, um es prosaischer zu formulieren). Armstrongs und Aldrins erste Schritte auf dem Mond fesselten 1969 viele hundert Millionen Erdbewohner an ihre Fernsehschirme, aber die Reise zum Erdtrabanten war ein schon lange bekannter Topos. Man wusste zunächst nicht, ob man mit einem von Pferden gezogenen Wagen zum Mond fliegen kann, wie es Astolfo in Ariosts Orlando furioso (1516) schaffte, in einer von einer Kanone abgeschossenen Kapsel wie bei Jules Verne (1865), oder doch besser mit einer Rakete wie Hergés Tim und Struppi (1953), aber über kurz oder lang würden wir den uns nächstgelegenen Himmelskörper erreichen. Als es gelang, war das spektakulär, doch nicht wirklich überraschend.

So war den Menschen auch schon vor der Erfindung der Fotografie deren Idee keineswegs fremd. John Locke skizzierte 1690 in An Essay Concerning Human Understanding ein Konzept, das, ausgehend von der Camera obscura, die Fotografie und gleichzeitig noch die Bilddatenbanken vorwegnahm: „Would the pictures coming into such a dark room but stay there, and lie so orderly as to be found on occasion“ („Würden die Bilder, die in eine solche dunkle Kammer gelangen, dort nur dauerhaft bleiben, und so angeordnet sein, dass sie sich bei passender Gelegenheit wiederfinden ließen“). Diese Idee erschien ihm so naheliegend, dass er sie zur Illustration seiner Vorstellung nutzte, wie der menschliche Geist Erinnerungen an Gesehenes bewahrt. Man verfügte zwar über kein geeignetes Verfahren dafür, aber das würde sich schon irgendwann finden.

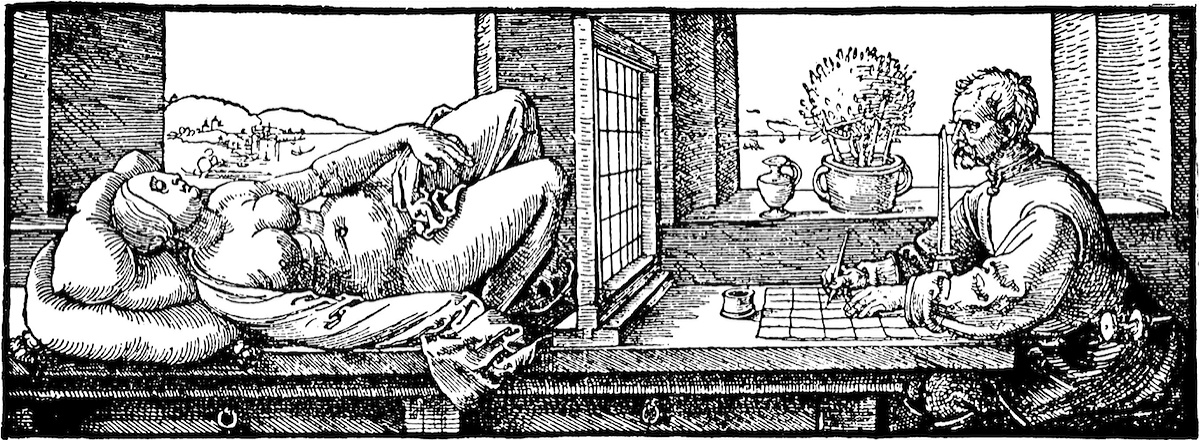

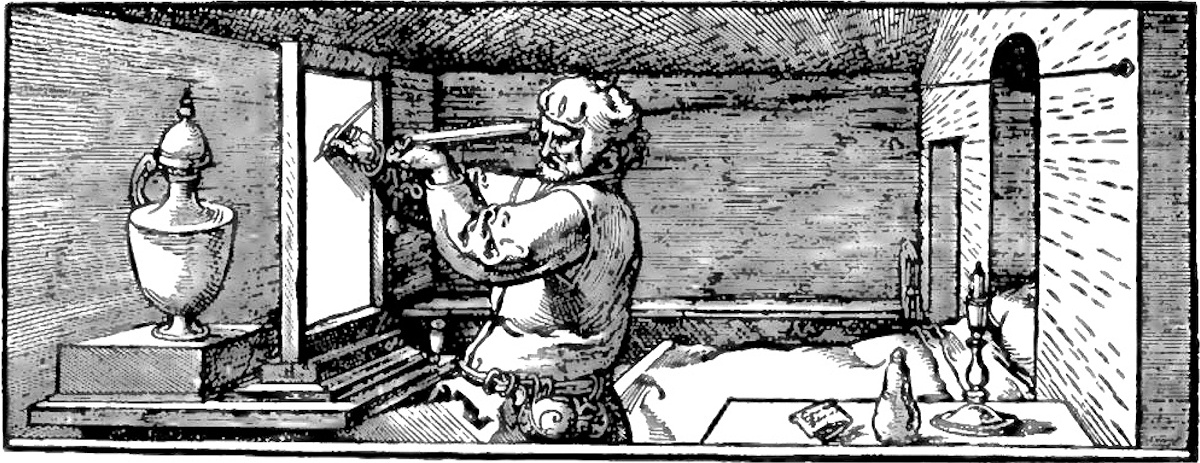

Vor 1000 Jahren hatte Alhazen, wie erwähnt, die Grundlagen der Strahlenoptik gelegt, und auf dieser Basis hätte sich eine Kamera mit Objektiv konstruieren lassen, was in der tendenziell bildfeindlichen islamischen Welt noch unterblieb. Die Gesetze der Strahlenoptik finden wir aber auch in der Malerei wieder. Als Albrecht Dürer sein Modell über einen Peilstab und ein Rastergitter anpeilte (1525), folgte er exakt dem Verlauf der Lichtstrahlen vom Objekt zum Auge, wie ihn Alhazen beschrieben hatte. Die Zentralperspektive ist eine direkte Konsequenz der Strahlenoptik, wenn man von einer Lochkamera oder einem Objektiv ausgeht, das frei von Abbildungsfehlern ist. So vollzog die Malerei mühsam nach, was das Licht in der optischen Abbildung von ganz allein schaffte.

Wie nahe die Malerei hier bereits der Fotografie war, zeigt eine andere Illustration Dürers. Darin peilt der Maler sein Motiv entlang eines an einem Wandhaken befestigten, straff gespannten Fadens an, was den Effekt einer Aufnahme mit langer Brennweite und aus größerer Entfernung ergibt: Die Perspektive eines nach dieser Methode gezeichneten Bildes ist die des Wandhakens, aber der Maler betrachtet das Objekt aus der Nähe und bildet es daher vergrößert ab.

Die Vorgeschichte der Fotografie reicht rund zweieinhalb Jahrtausende zurück, in denen ihre theoretische Grundlagen gelegt und auch schon Komponenten entwickelt wurden, wie wir sie bis heute in Kameras finden. Niépce, Talbot und Daguerre vollzogen dann nur noch den – allerdings entscheidenden – Schritt, die flüchtigen optischen Bilder dauerhaft festzuhalten. Aber das musste zwangsläufig irgendwann passieren, wobei sich manche Maler damals gewünscht hätten, es wäre nicht schon zu ihren Lebzeiten geschehen.