Shuriken-Bokeh

mjh, 2. Oktober 2025, 12:13 Uhr

Shuriken, im Volksmund Ninja-Wurfsterne genannt, sind potentiell tödliche Waffen und in Deutschland verboten. Manchmal sieht man sie aber auch durch den unscharfen Hintergrund von insbesondere Mittelformat-Aufnahmen fliegen – was völlig legal ist und bloß nicht gut aussieht. Trotzdem: Warum unternimmt keiner etwas dagegen?

Tatsächlich handelt es sich um gänzlich ungefährliche Unschärfekreise, die sich außerhalb der Schärfenzone um punktförmige Spitzlichter bilden. Nur dass es eben keine Kreise sind, sondern Gebilde, die den Wurfsternen der Ninja ähneln. Die Ursache dieses Phänomens ist vom Prinzip her klar: Was in der fotografischen Umgangssprache als Unschärfekreis bezeichnet wird, ist tatsächlich nicht immer kreisförmig, sondern nimmt die Form der Öffnung des Objektivs an. Wenn diese einem Shuriken ähnelt, sehen auch die Unschärfe„kreise“ so aus.

Normalerweise ist es die Blende, die sich so im unscharfen Hintergrund abzeichnet, und an diesem Bokeh lässt sich erkennen, wieviele Lamellen die Blende hat und ob deren Ränder gerade oder gerundet sind – oder ob die Blendenöffnung ringförmig ist, so wie bei einem Spiegellinsenobjektiv mit einem Sekundärspiegel in der Mitte. Die Wurfsterne verdanken ihre Entstehung allerdings nicht der Blende, sondern einem Zentralverschluss, wie man ihn in Mittelformatobjektiven einiger Hersteller, aber auch in den Objektiven mancher Kompaktkameras findet. Der Zentralverschluss liegt typischerweise unmittelbar vor der Blende, und je weiter die Blende geöffnet ist, desto mehr können die Verschlusslamellen in die Öffnung hineinragen und bestimmen dann deren Form – durchweg zum Nachteil des Bokehs. Das gilt insbesondere bei den kürzesten möglichen Belichtungszeiten, da sich der Verschluss dann, kaum hat er sich vollständig geöffnet, bereits wieder zu schließen beginnt.

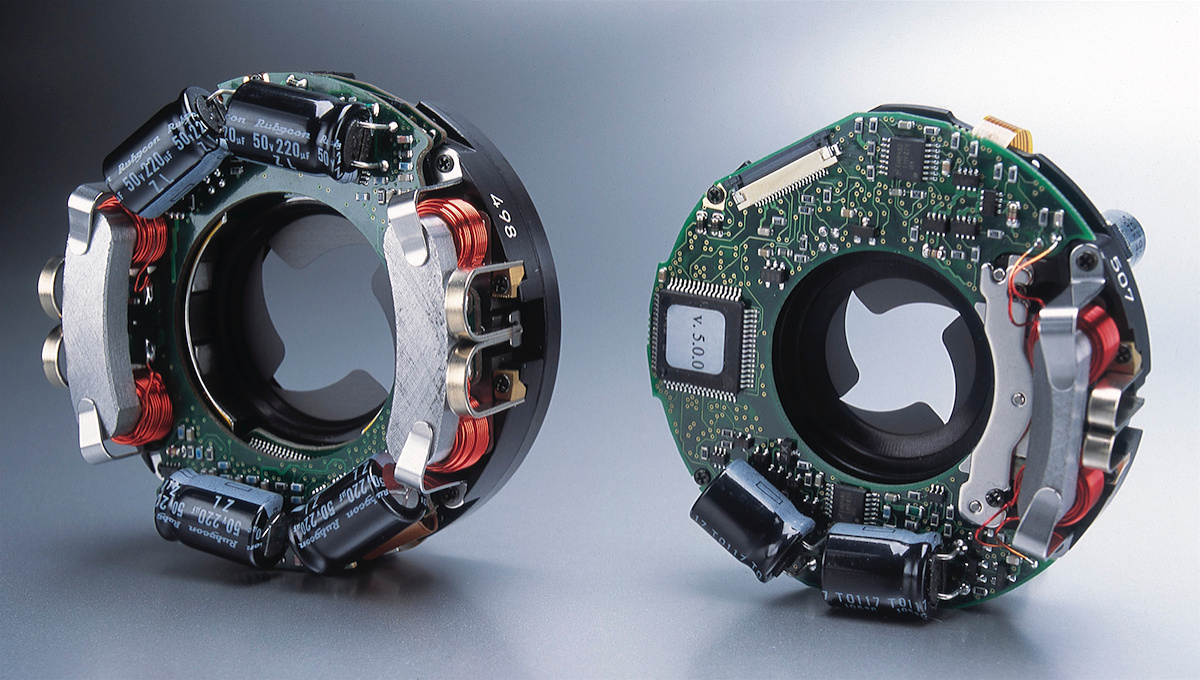

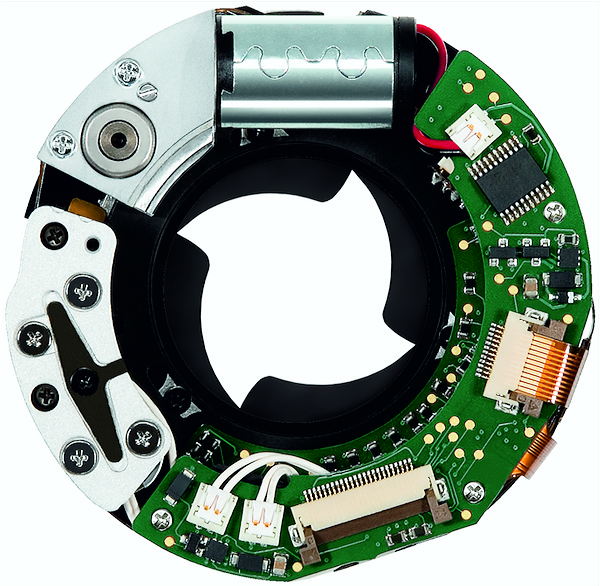

Über das Zusammenspiel von Blende und Zentralverschluss hatte ich schon mal etwas geschrieben, aber da ging es vor allem um die effektive Belichtungszeit. Auf die Auswirkung von Zentralverschlüssen auf das Bokeh war Jim Kasson im vergangenen Jahr anhand seiner Tests von Objektiven aus Hasselblads X-System eingegangen und hatte sich damit beim Hersteller nicht unbedingt Freunde gemacht. In offenblendigen Fotos mit dem XCD 90V zeigten sich beispielsweise fünfzackige Ninja-Sterne, beim XCD 135/2.8 weniger ausgeprägte Strukturen mit vier Zacken. Hasselblad hat unterschiedlich große Verschlussmechanismen für unterschiedliche Objektive entwickelt, und einem Webinar des Herstellers kann man entnehmen, dass diese bei XCD-Objektiven zwischen zwei und acht Lamellen haben – je kleiner der Verschluss, der in ein kleines Objektiv mit engerem Strahlengang passen soll, desto kleiner ist generell auch die Zahl der Lamellen. Die Objektive des H-Systems dagegen haben alle Verschlüsse mit vier Lamellen.

Nun sind sich die Mechanismen von Blende und Zentralverschluss technisch recht ähnlich; beide sind Irisblenden, die eine runde Öffnung durch bewegliche Lamellen öffnen und schließen (im Englischen nennt man sie „leaves“, also Blätter, weshalb ein Zentralverschluss auch „leaf shutter“ genannt wird). Warum gibt man sich aber bei der Blende so viel Mühe mit dem Bokeh, nur um es mit dem Zentralverschluss teilweise (nämlich bei offener Blende und extrem kurzen Verschlusszeiten) wieder zunichte zu machen? Dabei weiß man doch ganz offenbar, wie es besser geht.

Trotz der prinzipiellen Ähnlichkeit im Funktionsprinzip von Blende und Verschluss sind es unterschiedliche Eigenschaften, die bei deren Entwicklung im Vordergrund stehen. Bei der Blende hat das Bokeh die höchste Priorität, weshalb eine große, möglichst ungerade Zahl gerundeter Blendenlamellen bevorzugt wird, wobei eine gerundete Form erlaubt, es mit der Zahl der Lamellen nicht zu übertreiben. Wären die Kanten der Lamellen gerade und ihre Zahl auch, würden sich jeweils zwei parallele Lamellenkanten beziehungsweise zwei der Ecken zwischen den Lamellen gegenüberliegen, womit sie sich in ihrer unterschiedlichen Wirkung verstärken. Bei einer ungeraden Zahl liegt dagegen jeder Kante eine Ecke gegenüber, was den Unschärfekreisen einen gleichförmigeren (und durch die Beugung wie auch die sphärische Aberration leicht unscharfen) Rand gibt.

Während die Geschwindigkeit der Blendenverstellung von untergeordneter Bedeutung ist – abgeblendet wird ja gegebenenfalls schon vor dem Beginn der Belichtung, und dabei wird die Blende auch nie vollständig geschlossen –, ist sie für einen Zentralverschluss die entscheidende Kenngröße. Um möglichst kurze Verschlusszeiten zu realisieren – mit denen sich auch ein Blitz synchronisieren lässt, was ja einer der Vorteile eines Zentralverschlusses gegenüber einem Schlitzverschluss ist –, müssen sich die Verschlusslamellen möglichst schnell öffnen und schließen. Je höher diese Geschwindigkeit und je größer die zu beschleunigenden Massen sind, desto mehr Kraft wird dazu benötigt, und desto stärker werden die empfindlichen Lamellen belastet. Ein Zentralverschluss ist deshalb meist für weniger Zyklen als ein Schlitzverschluss spezifiziert, wobei sich die Belastung durchweg auf mehrere Wechselobjektive verteilt, während der Schlitzverschluss in der Kamera immer derselbe ist.

Dieses Anforderungsprofil begünstigt eine geringe Zahl von Lamellen, so dass insgesamt weniger Masse zu bewegen ist, und eine Formgebung, mit der sich die Öffnung möglichst schnell öffnen und schließen lässt. So gelangt man zu der Shuriken-Form, die hinsichtlich Geschwindigkeit und Robustheit optimal ist, für das Bokeh aber potentiell schädlich.