Ist die Kehrwertregel noch zeitgemäß?

mjh, 15. Oktober 2025, 02:00 Uhr

Im vergangenen Jahrhundert, als das Kleinbildformat die Fotografie dominierte, galt die Empfehlung, nicht länger zu belichten als es dem Kehrwert der Brennweite in Millimetern entsprach. Aus gutem Grund, denn bei längeren Verschlusszeiten drohte Verwacklungsunschärfe. Die Auto-ISO-Funktionen aktueller Digitalkameras arbeiten noch immer mit einer nur geringfügig modifizierten Kehrwertregel, obwohl sie weitgehend ihren Sinn verloren hat.

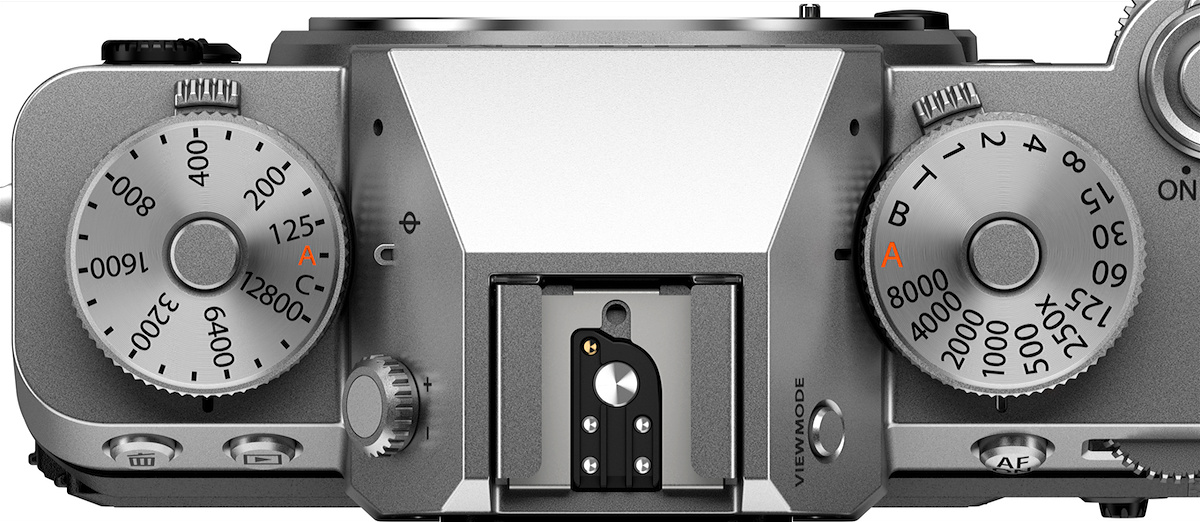

Heutzutage entstehen die meisten Fotos mit Sensoren, die entweder größer oder (weit häufiger) kleiner als das Kleinbildformat sind, was Anpassungen der Kehrwertregel erfordert. Man muss mit der kleinbildäquivalenten statt der wahren Brennweite rechnen, um zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen. Auch dann ist es nur eine Faustregel, der man nicht sklavisch folgen sollte: Ob man eine ruhige Hand hat oder eher zittert, spielt für die nötige Verschlusszeit ebenso eine Rolle wie die Sensorauflösung. Wenn mit 40, 60 oder 100 Megapixeln noch pixelscharfe Bilder entstehen sollen, muss man deutlich kürzer belichten als es die Kehrwertregel besagt. Die ISO-Automatiken mancher Kamerahersteller berücksichtigen das und bieten optional Varianten der Kehrwertregel an, die den ISO-Wert heraufschrauben, wenn sonst die Hälfte oder das Doppelte des Kehrwerts überschritten werden müsste.

Davon abgesehen muss man sich aber eine radikalere Frage stellen, nämlich ob es heute überhaupt noch sinnvoll ist, die längste Belichtungszeit von der Brennweite abhängig zu machen, wie es die Kehrwertregel auch in all ihren Abwandlungen tut.

So lange es um die Verhinderung von Verwacklungsunschärfen geht, spielt die Brennweite tatsächlich eine entscheidende Rolle. Zumindest bei einer Verwacklung der Kamera durch Schwenken oder Kippen, denn die Unschärfe, die bei einer Drehung um einen bestimmten Winkel entsteht, wächst proportional mit der Brennweite. Bei waage- oder senkrechten Verschiebungen der Kamera spielt die Brennweite nur noch eine eingeschränkte Rolle, denn die Entfernung ist dann der wichtigere Faktor, und bei Drehungen um die optische Achse ist die Unschärfe unabhängig von der Brennweite immer dieselbe. Da Kipp- und Schwenkbewegungen aber die häufigste Ursache von Verwacklungsunschärfen sind, erscheint es durchaus sinnvoll, sich für eine Begrenzung der Verschlusszeit an der Brennweite zu orientieren.

Allerdings geht die Kehrwertregel auf eine Zeit zurück, als eine aktive Bildstabilisierung noch gar nicht erfunden war. Die erste Kompaktkamera mit optischem Bildstabilisator war die Nikon Zoom 700 VR aus dem Jahre 1994, das erste stabilisierte Wechselobjektiv, ein Jahr später, das Canon EF 4-5,6/75-300 mm USM IS. 2004 brachte Konica Minolta mit der Dimâge A2 eine Kamera auf den Markt, die das Bild mit einem beweglichen Sensor stabilisierte.

Seitdem hat sich die Bildstabilisierung mit beweglichen Linsen, Sensoren oder beidem auf breiter Basis durchgesetzt. Zwar gibt es nach wie vor Kameras und Objektive ohne Bildstabilisator, und auch wenn dieser vorhanden ist, bleiben immer noch Situationen, in denen nur eine kurze Belichtungszeit helfen kann. Das wichtigste Mittel gegen Verwacklungsunschärfe ist heutzutage jedoch der Bildstabilisator und nicht mehr der Verschluss, dem ein hoher ISO-Wert kürzere Zeiten ermöglicht.

Aber Bewegungen der Kamera sind ja nur eine der möglichen Ursachen von Bewegungsunschärfe; die andere sind Bewegungen des Motivs. Genau genommen gibt es noch eine dritte, nämlich Bewegungen der Lichtquelle, die selbst bei statischen Motiven deren Schatten zum Tanzen bringen. Es kann also weiterhin gute Gründe geben, zur Vermeidung von Unschärfe kürzer zu belichten und dafür den ISO-Wert heraufzuschrauben, nur haben sie wenig mit der Brennweite zu tun. Die Kehrwertregel hilft hier nicht weiter.

Welche Unschärfen Bewegungen des Motivs verursachen, hängt vom Abbildungsmaßstab ab. Dieser ist das Verhältnis der Bildweite b (dem Abstand des Objektivs zum scharfen Bild dahinter) zur Gegenstandsweite g (der Entfernung), also b / g. Wenn man die Linsengleichung

1/b + 1/g = 1/f

die Bildweite und Gegenstandsweite in Beziehung zur Brennweite f setzt, nach b auflöst, erhält man

b = (g × f) / (g − f)

und wenn man diesen Term in b / g einsetzt, ergibt sich nach einigen trivialen Umformungen der Abbildungsmaßstab als

f / (g − f)

Wenn wir uns nicht im Nahbereich bewegen und die Entfernung vielfach größer als die Brennweite ist, lässt sich das annäherungsweise zu

f / g

vereinfachen. Das bedeutet, dass der Abbildungsmaßstab um so größer ist, je länger die Brennweite und je kürzer die Entfernung ist. Aber das hatten Sie sich sicher schon gedacht, auch ohne all die Rechnerei. Starke Bewegungsunschärfen können jedenfalls auch bei einer kurzen Brennweite auftreten, wenn die Entfernung gering ist.

Dabei muss man gar nicht rechnen. „Wichtig ist auf’m Platz“, wie man im Fußball sagt, und übertragen auf die Fotografie heißt das, dass es allein um die Bewegungen in dem Bild geht, das der Sensor sieht. Und das kennt eine Digitalkamera, eben weil ihr Sensor diese Live-View-Bilder auch zwischen den Aufnahmen sieht. Zumindest gilt das für Kompaktkameras und spiegellose Systemkameras; DSLRs haben diese Chance nicht, aber ihr Marktanteil ist nur noch gering und geht immer weiter zurück. Die Kamera muss nur die Differenz zwischen zwei Live-View-Frames berechnen, um das Ausmaß der Bewegungen und die nötige kurze Verschlusszeit zu ermitteln.

Für solche Auswertungen genügen recht simple Algorithmen; man muss hier nicht die KI bemühen. Wenn die Kamera die nötige Verschlusszeit und den entsprechenden ISO-Wert auf Basis der Bewegungen in den letzten paar Sekunden vor dem Druck auf den Auslöser bestimmt – in der meist zutreffenden Annahme, dass sich das Motiv auch während der Aufnahme mit gleicher Geschwindigkeit bewegen dürfte –, wird das Motiv in einem scharfen Bild eingefroren werden.

Ein Bildstabilisator sorgt dafür, dass der Hintergrund wie in diesem Beispiel keine Bewegung zeigt. Ohne eine Bildstabilisierung werden auch Kamerabewegungen mit berücksichtigt, und so würde dieses Verfahren in jedem Fall zu scharfen Bildern führen, unabhängig davon, ob ein Bildstabilisator aktiv ist oder nicht. Die Kehrwertregel ist so oder so überflüssig.