Sensorgeflüster: Dual Gain Output

mjh, 22. Oktober 2025, 20:00 Uhr

Kamerahersteller machen ja oft viel Trara rund um Features, deren Nutzen sich dann in der Praxis als nicht ganz so groß erweist. Manchmal muss man sich allerdings umgekehrt fragen, warum nicht mehr Aufhebens um eine Neuerung gemacht wird – so wie bei der Panasonic S1 II und ihrem DGO-Sensor.

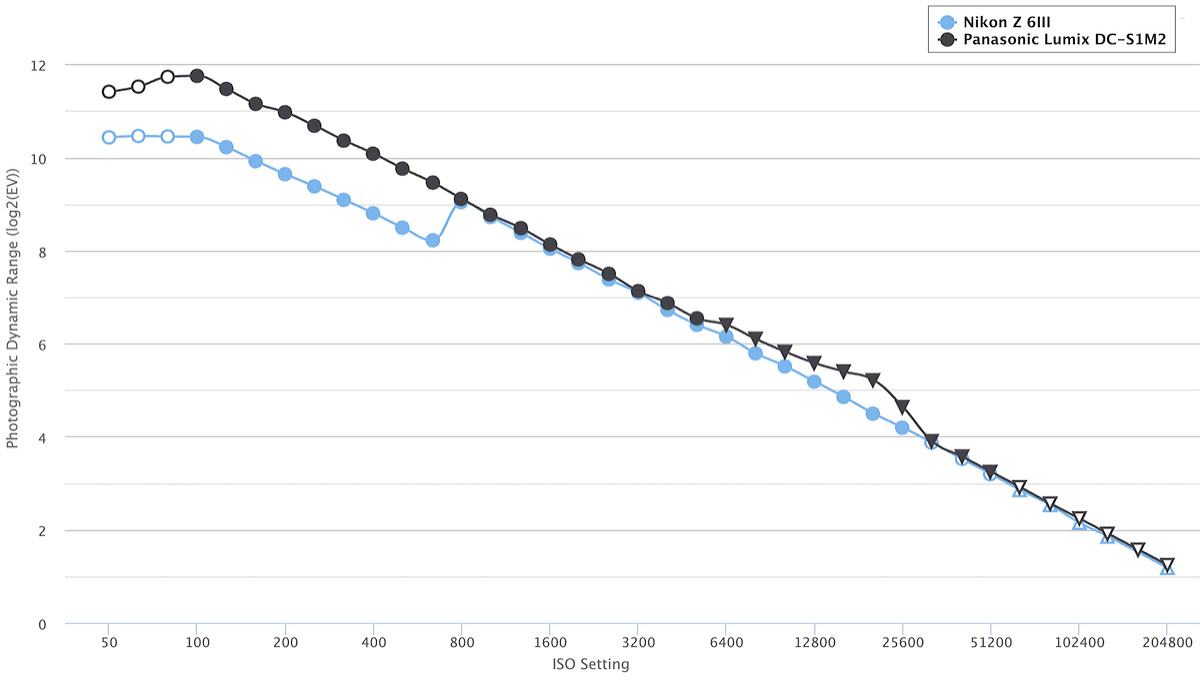

Dass es mit der Lumix S1 II eine besondere Bewandtnis hat, blieb bei ihrer Markteinführung im Juni dieses Jahres noch weitgehend unbeachtet. Ihr 24-Megapixel-Sensor war offenbar derselbe teilweise gestapelte Sony-Sensor im Kleinbildformat, den man bereits aus der ein Jahr älteren Nikon Z6 III kannte. Dass der Sensor in dieser Kamera, anders als in der Z6 III, zwischen ISO 50 und 640 einen deutlich höheren Dynamikumfang hat, wurde erst offensichtlich, nachdem Photons to Photos ihre Messwerte der S1 II veröffentlicht hatte und man sie mit den Werten der Nikon vergleichen konnte. Panasonic selbst warb nur für einen vergrößerten Dynamikumfang im Videomodus.

Adam Horshack ließ das keine Ruhe, und mit detektivischem Spürsinn, sorgfältig geplanten Tests und einem selbstentwickelten mathematischen Simulationsmodell des Sensors ging er der Frage nach, was Panasonic hier anders als Nikon gemacht hatte. Seine Vorgehensweise dokumentierte er in einem Thread im DPReview-Forum und fasste die Ergebnisse schließlich auf YouTube zusammen.

Dröseln wir die Sache der Reihe nach auf … Zunächst einmal: Was soll man sich überhaupt unter einem „teilweise gestapelten“ Sensor vorstellen? Gestapelte CMOS-Sensoren sind bekannt; sie bestehen aus zwei oder mehr übereinander liegenden Chips, deren Schaltkreise miteinander verbunden sind. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang „teilweise“? Aktuelle CMOS-Sensoren haben typischerweise Tausende auf den Chip integrierter A/D-Wandler an einer der langen Seiten des Sensors. Jeder der Wandler digitalisiert die Pixel einer Spalte, und bei einem typischen 24-Megapixel-Sensor gibt es rund 6000 A/D-Wandler, die jeweils für rund 4000 Pixel zuständig sind. Der in der Nikon Z6 III und Panasonic S1 II verbaute Sensor enthält dagegen auch auf der gegenüber liegenden Seite A/D-Wandler, so dass jeder Wandler nur noch 2000 Pixel digitalisieren muss, was die Auslesezeit halbiert. Darüber hinaus liegen über den beiden Zonen des Chips, die die Ausleseelektronik beherbergen, noch kleinere Chipsstreifen mit zusätzlichen Schaltkreisen, die die benötigte Zeit weiter reduzieren helfen. Das unterscheidet diesen Sensor von vollständig gestapelten Konstruktionen, bei denen alle Schichten des Stapels auch die lichtempfindliche Fläche vollständig abdecken.

Die durch Verdoppelung und Stapelung der Ausleseelektronik erhöhte Geschwindigkeit des Sensors hat zunächst einmal nichts mit einem höheren Dynamikumfang zu tun, und Nikons Z6 III kann in dieser Disziplin auch nicht mit besonderen Leistungen glänzen. Offenbar macht Panasonic hier irgendetwas anders.

Der Dynamikumfang eines Sensors, also das Spektrum der Tonwerte, die er differenzieren kann, ist nach oben (zu den hellsten Lichtern) ebenso beschränkt wie nach unten (zu den dunkelsten Schatten). Die obere Grenze ist durch die Kapazität der Ladungsspeicher in jedem Sensorpixel begrenzt: Wenn die während einer Belichtung gesammelten Elektronen keinen Platz mehr finden, läuft der Ladungsspeicher über; noch größere Helligkeitsstufen können nicht mehr unterschieden werden. In den tiefsten Schatten erzeugt der schwache Lichteinfall nur noch so wenige Elektronen, dass sie sich vom Rauschen nicht mehr abheben. Der Dynamikumfang umfasst also die Helligkeitswerte, die der Sensor erstens vom Rauschen unterscheiden kann und die zweitens seine Ladungsspeicher nicht überfließen lassen.

Nun kann man sich zwar sowohl um eine Verbesserung des Rauschabstands als auch um eine höhere Full Well Capacity (also die Kapazität der Ladungsspeicher) bemühen; die Schwierigkeit besteht darin, beides zu kombinieren. Ein Kleinbildsensor mit nur 24 Megapixeln hat relativ große Pixel mit entsprechend großen Ladungsspeichern und bringt daher gute Voraussetzungen mit, wenn es um den Dynamikumfang zu den Lichtern hin geht. Wenn ein Sensorpixel aber nur wenig Licht empfängt, verkehrt sich die hohe Speicherkapazität zu einem Nachteil: Beim Auslesen wird die am Ladungsspeicher anliegende Spannung gemessen und digitalisiert, und diese Spannung ist bei gleicher elektrischer Ladung um so höher, je kleiner die Kapazität ist. Großen Pixeln bleibt zwar der Vorteil einer höheren Lichtempfindlichkeit, aber beim Auslesen kleiner Pixel wird eine höhere Spannung und ein daher rauschärmeres Signal digitalisiert. Das Übersetzungsverhältnis zwischen elektrischer Ladung und Spannung bezeichnet man als Conversion Gain, und große Pixel haben zwar eine hohe Lichtempfindlichkeit und eine große Full Well Capacity, aber einen niedrigen Conversion Gain.

Idealerweise hätte man hier eine Wahlmöglichkeit, und CMOS-Sensoren nach dem Stand der Technik unterstützen deshalb einen umschaltbaren Dual Conversion Gain, kurz DCG, den Aptina erfunden und Sony später lizenziert hat. Das Prinzip dahinter hatte ich schon mal ausführlich beschrieben. Die Ladungsspeicher eines DCG-Sensors sind zweigeteilt; es gibt einen kleinen und einen großen Speicher, wobei sich der große Ladungsspeicher abschalten lässt. Bei einer Belichtung mit niedrigen ISO-Werten, die viel Licht sammelt, nutzt man den großen Ladungsspeicher und akzeptiert den Low Conversion Gain; bei höheren ISO-Werten schaltet man den Sensor dagegen in den High-Conversion-Gain-Modus um, der nur den kleinen Ladungsspeicher nutzt. Dieser läuft zwar schneller über, aber bei Aufnahmen mit hohen ISO-Werten ist ja durchweg nicht mit allzu viel Licht auf dem Sensor zu rechnen.

Die Umschaltung des Conversion Gain erfolgt abhängig von der ISO-Einstellung und wird von der Kamera gesteuert; der Umschaltpunkt liegt meist bei Werten zwischen ISO 500 (beispielsweise bei Fuji) und 800 (beispielsweise bei Nikon). Die oben gezeigte Kurve des Dynamikumfangs der Nikon Z6 III zeigt einen für DCG-Sensoren typischen Verlauf: Bei der Grundempfindlichkeit (hier ISO 100) erreicht der Dynamikumfang sein Maximum und fällt mit steigendem ISO-Wert ab, bis er nach der Umschaltung in den High-Conversion-Gain-Modus (hier bei ISO 800) wieder ansteigt, um dann erneut abzufallen, wenn man die Empfindlichkeit schrittweise bis auf ISO 204.800 steigert. (Bei ISO-Stufen unterhalb der Grundempfindlichkeit bleibt der Dynamikumfang gleich oder sinkt sogar, weil der Sensor dann überbelichtet wird.)

Mit DCG holt man im hohen wie im niedrigen ISO-Bereich das Maximum aus dem Sensor heraus. Bei niedrigen Empfindlichkeitsstufen wird die Differenzierung der Lichter optimiert und bei hohen Empfindlichkeit der Rauschabstand in den Schatten. Beides gleichzeitig geht allerdings nicht, und das wird zum Problem, wenn wir es mit hohen Szenenkontrasten zu tun bekommen. Die Wahl des Conversion Gain erfolgt unmittelbar vor der Aufnahme und für alle Pixel gleichzeitig, und es ist nicht möglich, unterschiedlich belichtete Teile des Bildes unterschiedlich zu behandeln. Wenn wir einen niedrigen ISO-Wert wählen und auf die Lichter belichten, müssen wir die Schatten im Nachhinein aufhellen, was auch das Rauschen in diesen Bereichen verstärkt. Alternativ könnten wir mit einem hohen ISO-Wert auf die Schatten belichten, nur fressen dann die Lichter aus – um so eher, als die kleinen Ladungsspeicher im High-Conversion-Gain-Modus schnell überlaufen.

Noch besser als eine Umschaltung zwischen zwei Stufen des Conversion Gain wäre es daher, wenn man jedes Sensorpixel zweimal auslesen könnte, einmal mit dem niedrigen und dann mit dem hohen Conversion Gain, um am Ende beide Ergebnisse miteinander zu verrechnen. Dann könnte man in den Schatten für ein geringes Rauschen und bei den Lichtern für eine hohe Full Well Capacity sorgen, individuell für jedes einzelne Sensorpixel. Ein solches doppeltes Ausleseverfahren nennt man Dual Gain Output, kurz DGO, und diese Technologie ist durchaus nicht neu. Hersteller professioneller Videokameras wie Arri setzen sie schon seit Jahren ein. Nur im Bereich der Fotografie kannte man die DGO-Technologie bislang nicht, und Panasonic hat seltsamerweise nichts dazu getan, ihren Vorstoß auf diesem Gebiet offensiv zu bewerben.

Dass die S1 II mit DGO arbeitet, konnte Adam Horshack überzeugend nachweisen. Er hat auch die Bedingungen identifiziert, unter denen die Kamera diesen Modus anwendet. Er ist insbesondere an den mechanischen Verschluss gebunden; belichtet man mit dem elektronischen Verschluss, so verhält sich der Sensor ähnlich wie in der Nikon Z6 III, was sich in einem stärkeren Rauschen in den Schatten äußert. Wie DGO bei der S1 II funktioniert, hat auch Adam Horshack nicht herausgefunden, aber zwei Varianten konnte er zumindest ausschließen. Bei den aktuell gängigsten Pixel-Schaltkreisen würde ein zweifaches Auslesen daran scheitern, dass die elektrische Ladung nach dem ersten Auslesen verschwunden ist und nicht mehr für einen zweiten Versuch zur Verfügung steht. Die einfachste Lösung wäre, kurz hintereinander zwei Bilder mit unterschiedlichem Conversion Gain aufzunehmen, aber wenn es zwei unabhängige Belichtungen gäbe, würde jede schnelle Bewegung dazu führen, dass sich die beiden Aufnahmen unterscheiden, und Horshack konnte nichts dergleichen beobachten. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Spannung am Ladungsspeicher nur einmal abzugreifen, sie in zwei Verstärkern unterschiedlich stark zu verstärken und die Outputs der beiden Verstärker parallel zu digitalisieren. Dagegen spricht allerdings, dass das Auslesen im DGO-Modus gut doppelt so lange dauert. Vielleicht erlauben es die Sensorpixel, die Ladung aus dem großen Ladungsspeicher beim Auslesen zu bewahren, sie dann in den kleinen Ladungsspeicher zu übertragen und daraufhin diesen auszulesen. Panasonic sagt nichts dazu und Sony auch nicht. Unklar bleibt auch, warum Nikon keinen Gebrauch von der DGO-Option gemacht hat, aber es könnte sein, dass nur Panasonics Venus Engine für die nötige Signalverarbeitung ausgelegt ist, Nikons Expeed-Prozessor jedoch nicht.

Wie auch immer … Nachdem sich DCG schnell allgemein durchgesetzt hatte, würde es mich überraschen, wenn DGO als logischer nächster Schritt nicht ebenso rasch Stand der Technik werden sollte – in der Fotografie, denn im High-End-Videosegment ist DGO das ja längst.