Der Impressionismus und die Fotografie

mjh, 12. September 2025, 00:53 Uhr

Die Auswirkungen der Fotografie auf die Kunst des 19. Jahrhunderts sind komplexer als oft dargestellt. So findet man in Bildern der Impressionisten Elemente, die einer durch die Fotografie geprägten Ästhetik entsprechen, unabhängig davon, ob die Maler selbst fotografierten und sich für ihre Kunst fotografischer Vorlagen bedienten.

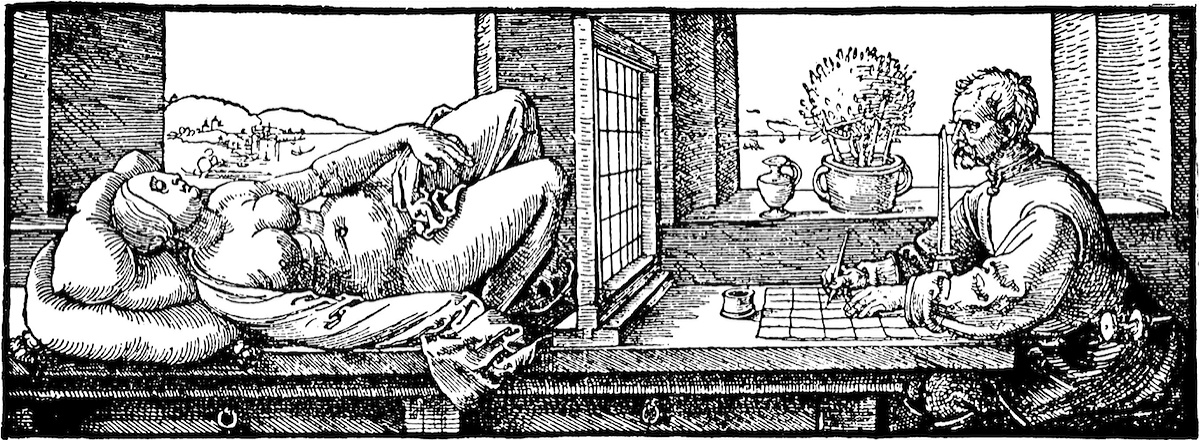

Vor zwei Wochen hatte ich hier beschrieben, wie die Grundlagen der optischen Abbildung bereits Jahrhunderte vor der Erfindung der Fotografie gelegt worden waren. Dass sich die dreidimensionale Welt auf regelhafte Weise in ein zweidimensionales Bild verwandeln lässt, war seit der Antike bekannt, und nach Vorarbeiten von Alhazen (965–1040) beschrieben Leon Battista Alberti (1404–1472) und Albrecht Dürer (1471–1528) die Gesetze der Zentralperspektive, die sich daraus ergibt. Wer in dieser Tradition malte, vollzog mit dem Pinsel nach, was das Licht in einer Camera obscura ganz alleine schaffte, wenngleich es nur flüchtige Bilder produzierte. Die Erfindung der Fotografie, als deren Datum etwas willkürlich meist 1839 genannt wird, bestand dann nur noch in der Entdeckung einer Möglichkeit, die optisch erzeugten Bilder dauerhaft zu bewahren.

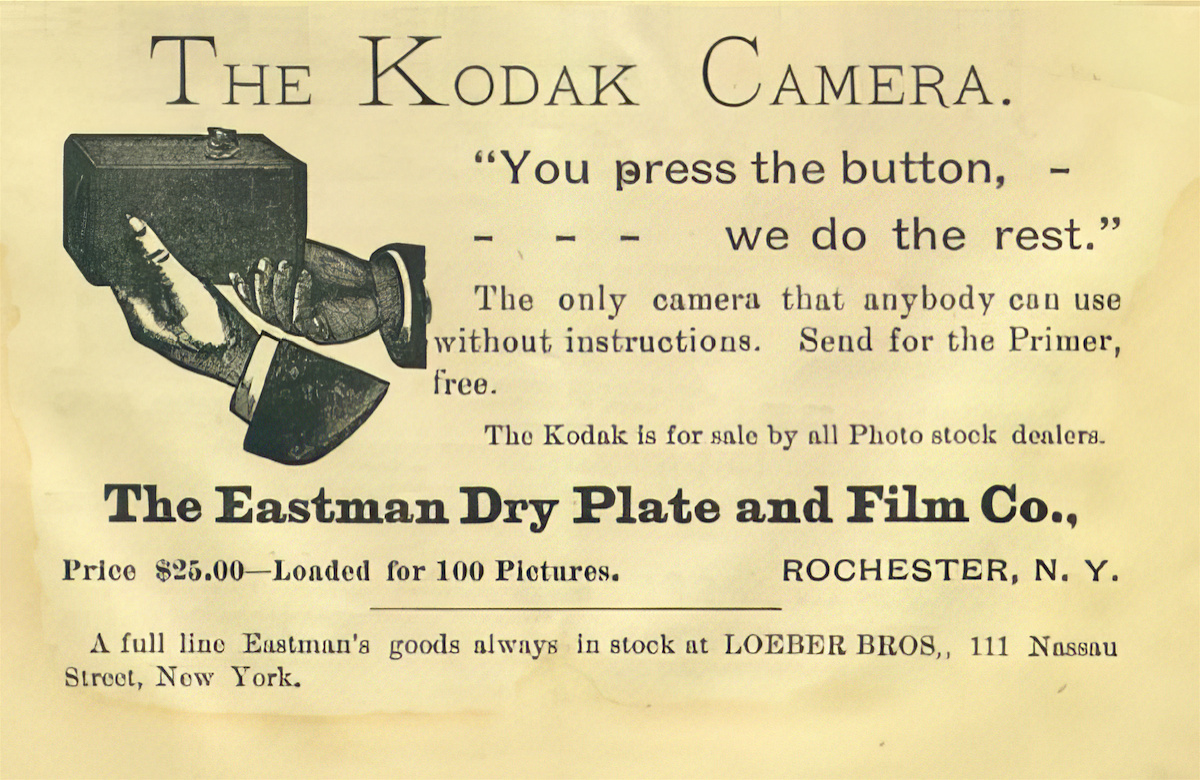

Aber auch wenn die Erfindung der Fotografie in technischer Hinsicht nur der letzte Schritt einer viel älteren Entwicklung war, kann man ihren disruptiven Charakter in sozioökonomischer Hinsicht kaum überschätzen. Für Bilder von sich oder anderen musste man seitdem nicht mehr die Dienste eines Malers bemühen, denn Fotografen arbeiteten schneller und billiger. Einerseits gefährdete die Fotografie damit das Geschäftsmodell bildender Künstler, die überwiegend mehr Handwerker als kreative Künstler im heutigen Sinne waren, andererseits wurden naturgetreue Bilder einer immer größeren Zahl von Menschen zugänglich. Keine 50 Jahre später war nicht einmal mehr ein professioneller Fotograf nötig, denn mit einer Kodak Box konnte prinzipiell jeder fotografieren, der rund 25 Dollar für die Kamera übrig hatte. Besondere Vorkenntnisse und eine fotografische Ausbildung waren unnötig, und um die Entwicklung des unkomplizierten Rollfilms und die Anfertigung von Abzügen kümmerte sich der Hersteller: „You press the button, we do the rest“ war Kodaks 1888 geprägter Slogan.

So konnte die Fotografie endlich den Wunsch erfüllen, der nach dem von Plinius dem Älteren überlieferten Bericht zweieinhalb Jahrtausende zuvor zur Erfindung der Malerei geführt hatte: In Korinth hätte eine junge Frau den Schatten ihres Liebsten nachgezeichnet, um während seiner Abwesenheit eine Erinnerung an ihn zu bewahren. Diese Geschichte ist eine bloße Legende, aber der dahinter stehende Wunsch ist real: Wir sehnen uns nach Bildern von Personen und Dingen, die uns wichtig sind. Dieses ganz banale Bedürfnis – und nicht etwa ein kreativer, künstlerischer Impuls – ist für die meisten Menschen der primäre Grund, zu fotografieren.

Raum und Zeit

Dass die Theorie und Praxis der optischen Abbildung schon lange vor dem 19. Jahrhundert bekannt waren, heißt wohlgemerkt nicht, dass die Fotografie dann keine Überraschungen mehr geboten hätte. Man hatte zwar gewusst, wie die Abbildung von drei in zwei Dimensionen funktionierte, aber das betraf ja nur die Dimensionen des Raums. Mit der Erfindung der Fotografie gewann aber auch die Zeitdimension an Bedeutung.

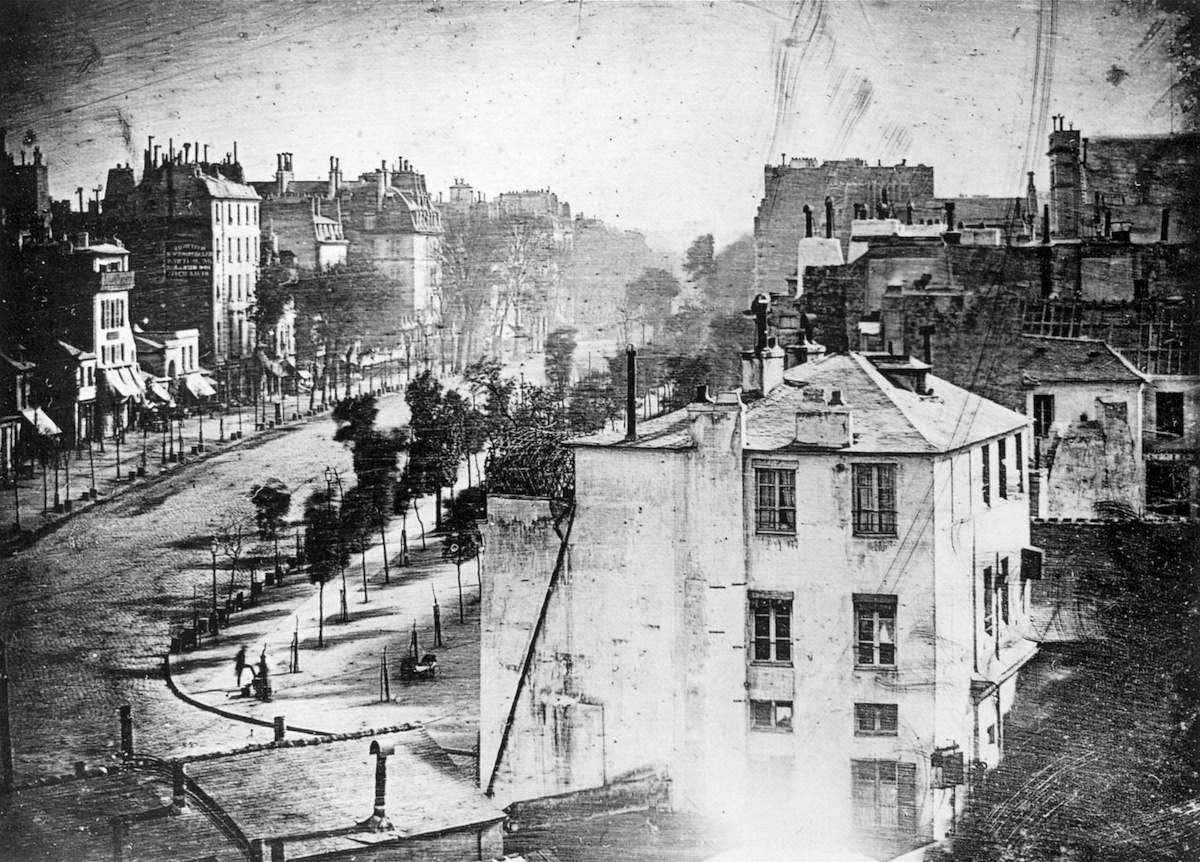

Die ersten Fotografien benötigten noch minutenlange Belichtungen, und wer sich so portraitieren ließ, musste lange stillhalten. Alte Daguerreotypien zeigen oft menschenleere Straßen, denn Fußgänger, Reiter und Kutschen bewegten sich zu schnell, um auf den wenig empfindlichen Fotoplatten ihre Spuren zu hinterlassen. Auch die Malerei braucht Zeit, aber während ein Gemälde idealerweise die Quintessenz der Eindrücke wiedergibt, die der Künstler gewonnen hatte, erzeugt eine Langzeitbelichtung lediglich einen Durchschnitt der sich ständig verändernden optischen Bilder, der alle Besonderheiten glättet oder völlig verschwinden lässt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnte die Empfindlichkeit fotografischer Emulsionen immer weiter bessert werden, und gleichzeitig gelang die Konstruktion lichtstärkerer Objektive. So reduzierte sich die für Außenaufnahmen nötige Belichtungszeit auf wenige Sekunden und schließlich auf Sekundenbruchteile. Damit ermöglichte die Fotografie eine bis dahin unbekannte Art der Abbildung, die einen kurzen, manchmal zufälligen Moment festhält, der uns im Alltag gar nicht bemerkenswert erschienen wäre. Es war die Geburt des Schnappschusses und der Streetfotografie, und während fotografische Portraits, Gruppenbilder, Landschaftsbilder und selbst Reportagefotos ihre Entsprechung in der Malerei hatten, gab es keinen gemalten Schnappschuss. Die Fotografie hatte ein neues Bildgenre begründet.

Kurze Belichtungszeiten haben noch einen weiteren Effekt: Sie legen die Perspektive auf den Moment der Aufnahme fest. Das erscheint uns vielleicht selbstverständlich, weil auch die seit Jahrhunderten in der bildenden Kunst des Westens dominierende Zentralperspektive von einem einzelnen Perspektivpunkt ausgeht, aber wie David Hockney schreibt, ist es alles andere als natürlich: „Niemand hat jemals so auf die Welt geblickt. Das Auge ist immer in Bewegung; wenn es das nicht mehr tut, ist man tot. Wenn sich meine Augen in eine Richtung bewegen, verschiebt sich auch die Perspektive; sie ändert sich ständig. Bei der Perspektive geht es um uns, nicht um die abgebildeten Gegenstände.“ (übersetzt nach David Hockney & Martin Gayford: A History of Pictures, Thames & Hudson 2020, Seite 103).

Der impressionistische Schnappschuss

Während also die perspektivische Abbildung durch die Kamera künstlerische Traditionen bestätigte – erst Richtungen wie der Kubismus begannen, mit verschiedenen Perspektiven in einem Bild zu spielen –, wirkte der Schnappschusscharakter vieler Fotos frisch und neu, und er verfehlte seine Wirkung auf den gleichzeitig entstandenen Impressionismus nicht. Manche Maler experimentierten selbst mit der Fotografie und arbeiteten mit fotografischen Vorlagen, aber unabhängig davon findet man in den Bildern der Impressionisten Elemente und Kompositionen, die ohne die Inspiration durch die Fotografie kaum vorstellbar gewesen wären.

Beispielsweise erscheint Edgar Degas’ (1834–1917) Bild seines Freundes Ludovic-Napoléon Lepic, dessen Töchtern und ihrem Hund, die den Pariser Place de la Concorde überqueren, wie ein Schnappschuss: Lepic, die Hauptfigur, scheint nahe dem rechten Rand aus dem Bild herauszulaufen, und wie die Töchter und der Hund ist seine Figur unten angeschnitten. Am linken Rand schiebt sich ein eigentümlich großer Mann – es handelt sich um den Dramatiker Ludovic Halévy – mit der Hälfte seines Körpers gerade noch in das Bild hinein. Während sich also die Hauptfiguren an den Rändern drängen, zeigt das Gemälde dazwischen vor allem den leeren Platz. Es ist fast, als hätte ein Fotograf Schwierigkeiten gehabt, den richtigen Ausschnitt zu wählen.

Degas hatte aber keineswegs nach einem Foto gearbeitet und einen Schnappschuss sklavisch reproduziert. Das zeigt sich an mehreren Details. Ein Foto des Place de la Concorde hätte links eine Laterne gezeigt, und in einer Studie für das Gemälde war diese auch noch zu sehen. Letztendlich fügte Degas dann aber die Figur Ludovic Halévys an deren Stelle ein, und ihre unrealistische Körpergröße mag dadurch motiviert gewesen sein, dass sie in der Bildkomposition eine Laterne ersetzte.

Im Hintergrund sind zwei Denkmäler zu sehen, die Personifikationen von Lille und (halb durch den Hut Lepics verdeckt) Straßburg darstellen. Das Denkmal Straßburgs war zur Entstehungszeit des Gemäldes noch schwarz verhüllt – ein Symbol der Trauer, nachdem die Stadt 1870 von deutschen Truppen erobert worden war. Degas bildete es gleichwohl unverhüllt ab. Er strebte nicht die dokumentarische Genauigkeit eines Fotos an, sondern die damals neuartige Schnappschuss-Ästhetik.

Auch der Impressionist Gustave Caillebotte (1848–1894) nahm sich Freiheiten heraus und spielte teilweise mit den Eigenheiten einer fotografischen Abbildung, um bei anderen Gelegenheiten von einer exakten Reproduktion der Realität abzuweichen. In seinem Ausblick auf die Rue Halévy irritiert zunächst die dreieckige Fläche, die links in das Bild ragt und einen Teil des gegenüberliegenden Hauses verdeckt. Das Bild gibt den Ausblick durch ein Mansardenfenster wieder und dieser Blick wird links durch das schräge Dach begrenzt. Nun wäre es ein Leichtes gewesen, den verdeckten Teil der Hausfassade durch einen Schritt nach rechts sichtbar zu machen; Caillebotte hätte die Aussicht so malen können, als hätte es keine Einschränkung des Blicks gegeben, statt eine künstlerisch uninteressante Wand ins Bild zu rücken. Ein Fotograf hätte diese Freiheit jedoch nicht gehabt und auch der Maler entschied sich hier, den tatsächlichen Ausblick ohne Verschönerungen darzustellen.

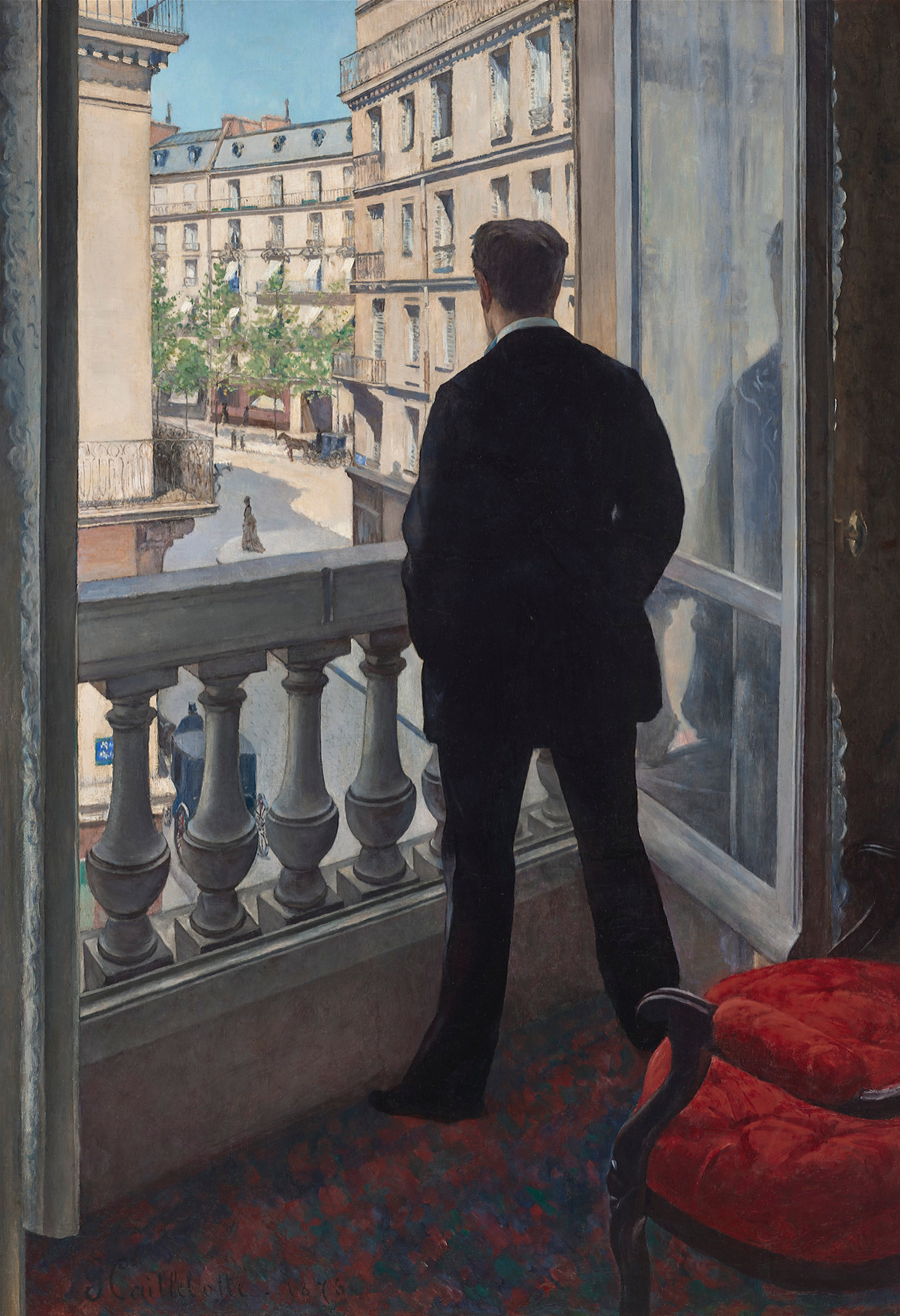

Zwei Jahre zuvor hatte sich Caillebotte zumindest teilweise anders entschieden. In Jeune homme à sa fenêtre sehen wir eine Rückansicht des titelgebenden jungen Mannes – es ist René Caillebotte, der Bruder des Malers – am offenen Fenster der elterlichen Wohnung. Der Sessel, von dem er mutmaßlich gerade aufgestanden ist, erscheint willkürlich angeschnitten und verdeckt seinerseits den rechten Fuß des Mannes. Während der Maler dies nicht zugunsten einer gefälligeren Komposition korrigiert und den Sessel entweder entfernt oder ganz in das Bild gerückt hat, ging er bei der Balustrade flexibler vor.

Von den insgesamt vermutlich acht Balustern (der erste ganz links wird durch den Fensterflügel verdeckt) müssten wir eigentlich sieben sehen, aber den Zweiten von rechts, von dem nur ein Teil seines Fußes zu sehen ist, hat der Maler so weit nach links verschoben, dass er mit dem Dritten verschmelzen müsste. Das fällt nur deshalb nicht störend auf, weil das linke Bein des Mannes die beiden Baluster fast vollständig verdeckt. Der Grund für diese Manipulation ist leicht nachvollziehbar: Bei einem gleichmäßigen Abstand aller Baluster stünde einer von ihnen genau zwischen den leicht gespreizten Beinen des Mannes, was der Maler offenbar vermeiden wollte. Caillebotte strebte zwar den Bildcharakter eines spontanen Schnappschusses an, scheute sich aber nicht vor kleinen Manipulationen, wenn sie dem Betrachter vermutlich unbemerkt bleiben würden.

Im 20. Jahrhundert setzte sich die Auseinandersetzung und gegenseitige Inspiration von Malerei und Fotografie fort, aber solche Versuche, die Unvollkommenheiten einer sorglos komponierten Gelegenheitsaufnahme die das andere, weit arbeitsintensivere Medium zu übertragen, gab es kaum noch.