Bewegung malen

mjh, 15. September 2025, 13:28 Uhr

Ende des 19. Jahrhunderts gelang es mit den Mitteln der Chronofotografie, komplexe Bewegungsabläufe zu dokumentieren, und die Ergebnisse inspirierten in den folgenden Jahrzehnten auch bildende Künstler wie Marcel Duchamp und die Futuristen.

Letzte Woche hatte ich hier erzählt, wie Fotografen mit immer empfindlicheren Emulsionen und lichtstärkeren Objektiven erstmals einen nur Sekundenbruchteile dauernden Moment in ihren Fotos abbilden konnten. Die sich aus den neuen technischen Möglichkeiten entwickelnde Schnappschuss-Ästhetik inspirierte dann auch manche Maler des Impressionismus, den besonderen Charakter fotografischer Schnappschüsse in das Medium der Malerei zu übersetzen. Während eine kurze Verschlusszeit aber Bewegungen der Motive einfriert, kann man solche Fotos auch zur Dokumentation von Bewegungsabläufen nutzen, indem man mit hoher Frequenz Serien von Fotos aufnimmt.

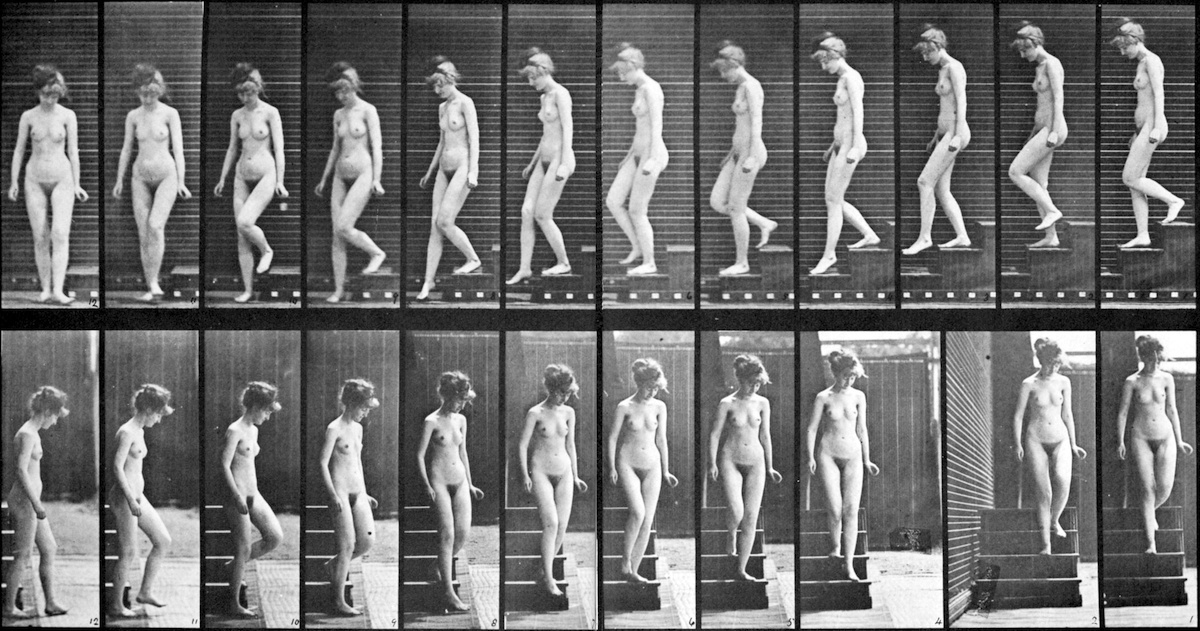

Einer der Begründer dieser Chronofotografie war Eadweard Muybridge (eigentlich Edward James Muggeridge, 1830–1904), dem es 1878 die Beantwortung der alten Streitfrage gelang, ob ein galoppierendes Pferd zeitweise mit keinem seiner Hufe den Boden berührt. (Die Antwort war: „Ja“.) Dazu nutzte er eine Reihe entlang einer Rennstrecke aufgestellter Kameras, die das Pferd durch Zerreißen über die Bahn gespannter feiner Drähte selbst auslöste. Mit seiner Anlage aus zunächst 12 und später 24 Kameras nahm Muybridge in der Folge zahlreiche Bewegungsstudien von Menschen und Tieren auf.

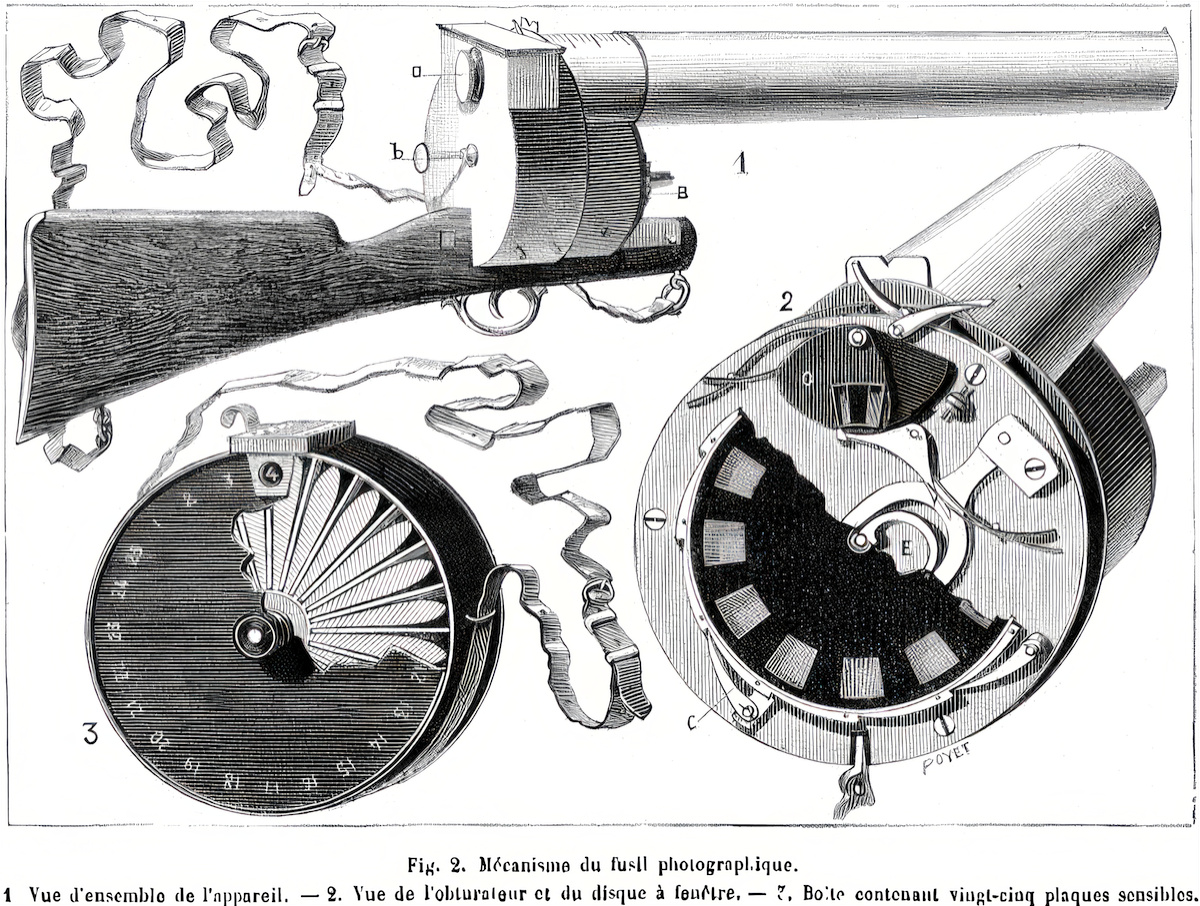

Étienne-Jules Marey (1830–1904) erfand ein Kameragewehr mit einer revolverartigen Mechanik, mit dem sich Serienbilder in schneller Folge auf eine runde Fotoplatte belichten ließen. Damit war die Chronofotografie mobil geworden.

Der damals dem Kubismus zuneigende Marcel Duchamp ließ sich 1912 durch die Bildserien Muybridges, Mareys und anderer zu einem Versuch inspirieren, einen Bewegungsablauf in einem Gemälde darzustellen. Sein Nu descendant un escalier no. 2 (Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2) wirkt wie eine Mehrfachbelichtung verschiedener Bewegungsphasen, wobei die Gestalt des Modells nahezu in abstrakte Farbflächen aufgelöst ist. (Die Kubisten nahmen das Werk aus heute kaum noch nachvollziehbaren Gründen ungnädig auf und Duchamp zog sich in der Folge aus dieser Gruppe zurück.)

Die Wiedergabe von (schneller) Bewegung war auch eines der Ziele der vor allem in Italien aktiven Futuristen. Deren Vertreter Giacomo Balla (1871–1958) nutzte in Dinamismo di un Cane al Guinzaglio (Bewegungsrhythmus eines Hundes an der Leine, 1912) dieselbe Technik einer Vervielfachung des Motivs. Die Perspektive folgt hier ähnlich einer Mitziehaufnahme den Motiven, weshalb nur die Beine und der Schwanz des Dackels, die Füße seines Frauchens sowie die schwingende Leine mehrfach im Bild erscheinen, während der Hintergrund in Bewegungsrichtung verwischt ist.

Zu dieser Zeit hatte sich längst der Kinofilm verbreitet; die Chronofotografie behielt zwar ihre Bedeutung im wissenschaftlichen Bereich; als Unterhaltungsmedium, als dass sie insbesondere Muybridge ausgebeutet hatte, spielte sie keine Rolle mehr. Auch die Maler verloren schließlich das Interesse, erschien doch das Medium des Films als adäquater, wenn man auf die Wiedergabe von Bewegungen abzielte, und es wurde auch von Künstlern aufgegriffen, die über das Tafelbild und die Malerei als solche hinausgehen wollten.

In den 60er und 70er Jahren kam es dann im Fotorealismus und Hyperrealismus noch einmal zu einer Inspiration der Malerei durch die Fotografie, aber diese künstlerische Richtung führte in eine Sackgasse und die Wirkung der Werke erschöpfte sich oft in einer visuellen Überwältigung des Betrachters. Auf Fotos griffen Maler vor allem als Vorlagen zurück, manchmal ausdrücklich für die Übernahme banaler Abbildungen frei von irgendeinem Gestaltungswillen. Inspirationen gab es eher in der umgekehrten Richtung, etwa im Fall von David Hockneys Fotocollagen, in denen er unterschiedliche Perspektiven und Aufnahmezeitpunkte im Sinne eines fotografischen Kubismus kombinierte.