Der Urknall der Fotografie

mjh, 12. November 2025, 08:00 Uhr

In Frankreich soll im kommenden Jahr das 200-jährige Jubiläum der Fotografie gefeiert und vor allem „das französische fotografische Schaffen und Erbe“ gewürdigt werden. Lassen wir den nationalistischen Ton einmal außer Acht, aber ist das wirklich das richtige Datum?

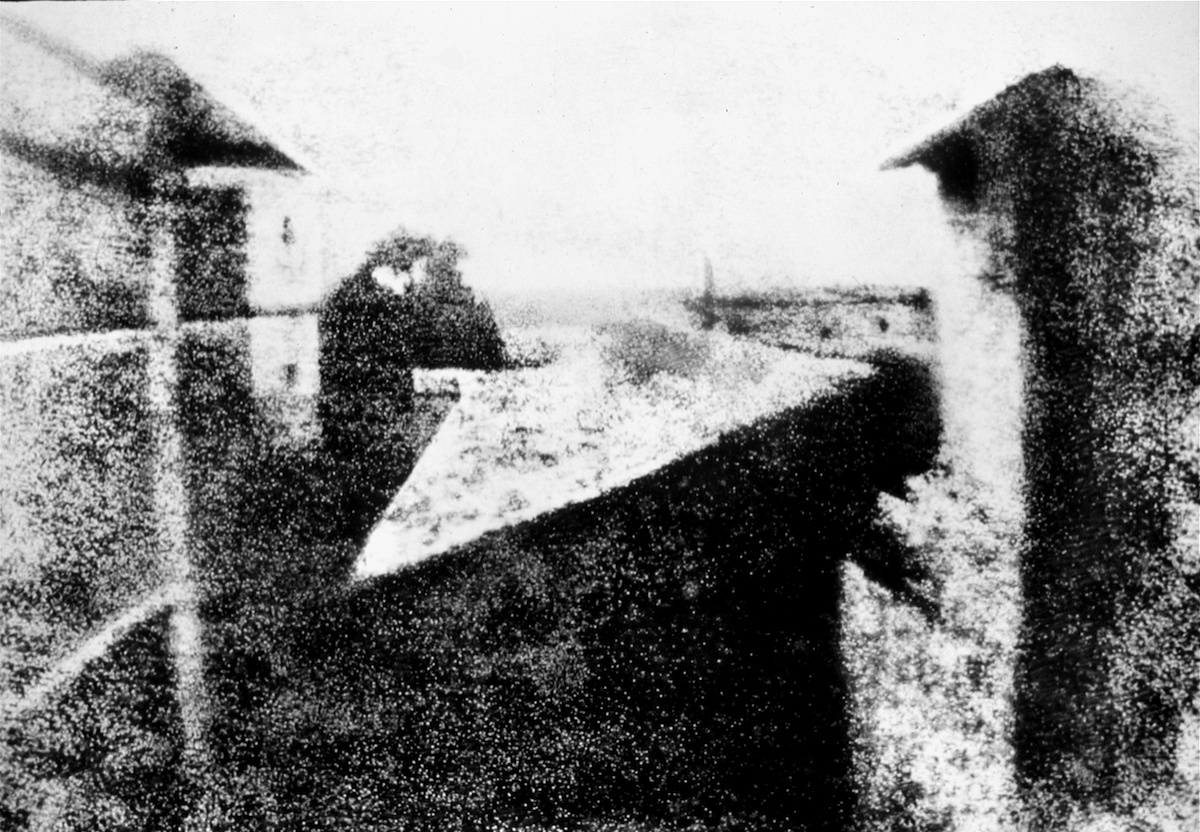

Die Pressemeldung der französischen Ministerin für Kultur hätte ich fast übersehen (ich kann leider kein Französisch); erst ein Beitrag von Thomas Gerwers (ProfiFoto) machte mich darauf aufmerksam. Rachida Dati geht vom Jahr 1826 als Beginn der Fotografie aus, dem Jahr, in dem das früheste erhaltene Foto Nicéphore Niépces (1765–1833) entstanden war – es zeigt den Blick aus dem Fenster seines Arbeitszimmers. Üblicherweise wird allerdings das Jahr 1839 genannt, und dieses 13 Jahre spätere Datum hatte auch den indischen Fotografen O. P. Sharma dazu inspiriert, einen World Photography Day am 19. August zu popularisieren:

Die Idee kam mir 1988, nachdem ich in verschiedenen Publikationen zur Geschichte der Fotografie immer wieder auf das Datum des 19. August 1839 gestoßen war. Es war der Tag, an dem die französische Regierung die Erfindung des fotografischen Prozesses der Daguerreotypie als Geschenk an die Welt vorgestellt hatte.

Was könnte nun für das frühere Datum sprechen? Außer dem verständlichen Wunsch von Politikern, Feste zu feiern, so lange sie noch regieren, was es wenig opportun erscheinen ließe, länger zu warten. Aber wenn schon der Beitrag Frankreichs zur Entwicklung der Fotografie betont werden soll, müsste man doch die weitsichtige Großtat des französischen Parlaments herausstellen, Louis Daguerre (1787–1851) die Rechte an seiner Erfindung abzukaufen und das Verfahren der ganzen Welt kostenlos zur Verfügung zu stellen. (Tatsächlich der ganzen Welt mit Ausnahme Großbritanniens, wo William Henry Fox Talbot kurz zuvor ein eigenes Patent angemeldet hatte.)

Die Erfindung der Fotografie hat eine lange, bis in die Antike zurückreichende Vorgeschichte, und schon im 18. Jahrhundert hätte jederzeit jemand den entscheidenden Schritt tun können. Johann Heinrich Schulze (1687–1744) hatte 1717 die Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen entdeckt und 1719 die Ergebnisse seiner Experimente unter dem Titel „Scotophorus pro phosphoro inventus, seu experimentum curiosum de effectu radiorum solarium“ veröffentlicht. Bis dahin war man davon ausgegangen, dass eine gelegentlich beobachtete Verfärbung durch Wärme verursacht sei. Die Grundlage zur Entwicklung der Silberhalogenidfotografie war damit gelegt. Charles-François Tiphaigne de la Roche (1722–1774), der Schulzes Arbeit kannte, erwähnte 1760 in seinem fantastischen Roman „Giphantie“, dass sich dieses Phänomen nutzen ließe, um optische Bilder materiell festzuhalten (und nahm in diesem Roman übrigens auch das Fernsehen vorweg). Die Umsetzung dieser Idee scheiterte aber zunächst noch daran, dass man die so entstandenen Bilder nicht fixieren konnte: Setzte man sie weiter dem Licht aus, blieb am Ende nur eine schwarze Fläche, und im Dunkeln konnte man sie nicht sehen.

Auch Nicéphore Niépce war das in seinen eigenen Versuchen, Bilder einer Camera obscura auf mit Silberchlorid sensibilisiertem Papier festzuhalten, noch nicht gelungen. Als erfolgreicher erwies sich dann ein anderer Ansatz, bei dem er eine Platte mit lichtempfindlichen Asphalt beschichtete, den er mit Lavendelöl getränkt hatte. Durch Lichteinwirkung härtete der Asphalt (Bitumen) aus, und wenn man das übrige Material nach der Belichtung – die mehrere Tage dauerte – abwusch, zeigte sich, ein glänzendes Trägermaterial vorausgesetzt, je nach Betrachtungswinkel ein negatives oder positives Bild. Durch Ätzen produzierte Niépce aus den belichteten Bildern schließlich Druckplatten zur Vervielfältigung als Lithographien.

Wirklich praxistauglich war dieser erste fotografische Prozess noch nicht, und technologisch stellte sich die Belichtung von Bitumen als Sackgasse heraus. Louis Daguerre, der mit Niépce über dessen Versuche zu fotografischen Prozessen korrespondiert hatte, setzte nach dessen Tod 1833 wieder auf den Ansatz der Silberhalogenidfotografie. Er bedampfte versilberte Kupferplatten mit Jod oder Brom, so dass sich eine lichtempfindliche Silberiodid- beziehungsweise Silberbromidschicht bildete. Dieses Material war immerhin so lichtempfindlich, dass bei guten Lichtverhältnissen eine Belichtungszeit von mehreren Minuten ausreichte. In Quecksilberdampf wurden die Bilder entwickelt, und eine Meersalz-, Thiosulfat- oder Zyankali-Lösung fixierte sie, indem sie die unbelichteten Reste der Beschichtung auflöste.

Obwohl Daguerres Verfahren aufgrund der verwendeten gesundheitsschädlichen Chemikalien nicht ungefährlich war, verbreitete es sich innerhalb weniger Jahre über Länder und Kontinente hinweg. In einem Artikel der Vossischen Zeitung vom 25. Februar 1839, in dem der Autor, der Astronom Johann Heinrich von Mädler, die Frage behandelte, ob Louis Daguerre oder Henry Fox Talbot der Ruhm des Erfinders gebühre, wurde erstmals der Begriff „Photographie“ für solche Verfahren verwendet – statt Daguerres „Daguerreotypie“ und Talbots „Kalotypie“; Niépce hatte von „Heliografie“ gesprochen. Bald eröffneten in vielen Städten Fotografen ihre Ateliers und boten ihre Dienste an, zunächst vor allem als Porträtisten.

In Hamburg dokumentierte Hermann Biow 1842 in mehreren Daguerreotypien die Zerstörungen, die der große Brand angerichtet hatte – die ersten Reportagefotos der Welt. 1843 nahm sein zeitweiliger Geschäftspartner Carl Ferdinand Stelzner das erste Freiluft-Gruppenfoto auf, das die Mitglieder des Hamburger Künstlervereins zeigte. Neben immer weiteren Motiven und Ereignissen, die in den 1840er Jahren jeweils zum ersten Mal fotografiert wurden, entstanden auch neue und verbesserte fotografische Prozesse. Darunter war das von Frederick Scott Archer erfundene Kollodium-Nassplatten-Verfahren, mit dem Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) 1858 die ersten Luftaufnahmen aus einem Ballon gelangen.

Die Weiterentwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert erfolgte rasant, und die Verbesserungen ihrer Verfahren, der chemischen Prozesse, der Objektive und der Kameras erschlossen ihr immer neue Anwendungsbereiche. Gegen Ende des Jahrhunderts war sie zudem jedermann zugänglich – zumindest im Prinzip. Zwar konnten es sich noch immer nicht alle leisten, aber selbst zu fotografieren erforderte nicht länger besondere Fachkenntnisse und den Umgang mit gefährlichen Chemikalien. Eine einfach zu bedienende Kamera genügte, und um den Rest, also die Entwicklung der Filme und die Anfertigung von Abzügen, kümmerten sich Dienstleister wie die Firma Kodak.

Aber was ergibt sich aus all dem über das Geburtsdatum der Fotografie? Mir drängt sich hier ein kosmologischer Vergleich auf: Wenn wir das Weltall beobachten, stellen wir fest, dass sich alle Galaxien von uns uns voneinander entfernen. Rechnen wir nun deren Bewegung zurück, so finden wir einen Zeitpunkt vor rund 13,8 Milliarden Jahren, an dem die Masse dieser Galaxien in einem Punkt konzentriert gewesen war; aus diesem Punkt muss dann in einem Urknall das Universum entstanden und sich seitdem stetig ausgedehnt haben. Wenn wir analog dazu die stürmische Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert betrachten und diese zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, kommen wir unweigerlich im Jahr 1839 an, dem Urknall der Fotografie.

Mit der Veröffentlichung eines lizenzfrei nachvollziehbaren fotografischen Verfahrens fing alles an, und nachdem über viele Jahrhunderte Schritt für Schritt die Grundlagen der Fotografie gelegt worden waren, vollzog sich die weitere Entwicklung sehr schnell. Niemand würde Nicéphore Niépce den Ruhm streitig machen wollen, die erste echte Fotografie angefertigt zu haben, aber das blieb folgenlos – sieht man davon ab, dass Niépces Erfolg Daguerre motiviert hatte, selbst weiter zu forschen. Daher macht es wenig Sinn, 1826 zum Geburtsjahr der Fotografie zu erklären, und ebenso wenig 1835, das Jahr, in dem Henry Fox Talbot erste Ergebnisse nach seinem eigenen Verfahren erzielte. Immerhin blieben Talbots Kalotypien kein bloßes Kuriosum, denn der von ihm erfundene Negativ-Positiv-Prozess, der eine Vervielfältigung der Aufnahmen ermöglichte, setzte sich schließlich gegenüber den Daguerreotypien durch.